木造住宅を新築する際、シロアリ対策は非常に重要です。シロアリ対策を講じることで、家を長くさせるだけでなく、将来的なメンテナンス費用にも大きく影響します。そのため、建築会社にシロアリ対策について事前に確認することがとても重要です。しかし、多くの方はハウスメーカーや工務店にお任せで、「どのような対策が実施されるのか」「補償内容はどうなっているのか」「施工方法や延長保証の期限、費用はどのくらいか」といった重要な点を新築時に確認できていないケースが少なくありません。長く安心して住める家を建てるには、シロアリ対策の内容をしっかり把握しておきましょう。

そこでこれから新築を計画中の方の

多くの住宅ではシロアリ対策として5年間の保証が付いており、保証を延長する場合には約30万円相当の費用がかかることが一般的です。木造住宅の新築時に多く採用されているのは、土台や大引に防虫・防腐剤を散布・塗布する方法ですが、この処理の効果は約5年程度です。そのため、保証期間も同様に5年となっております。そこで、材木販売のプロであるie守りが、より効果が高く、持続性があり、延長保証のコストも抑えられる「ターミダンシート」をご紹介します。

「ターミダンシート」は、シロアリ対策だけでなく、ヤスデ・ムカデ・ゲジゲジなどの害虫もシャットアウトできるため、虫が苦手なご家庭にもおすすめです。この記事を読むことで、新築時のシロアリ対策でどのような点に注意すべきかがわかります。しっかりと対策して、長く安心して住める家を手に入れましょう。

シロアリ対策の延長保証の内容や費用は必ず確認しましょう。

材木屋がオススメする新築のシロアリ対策「ターミダンシート」は20年保証!

新築時のシロアリ対策として「ターミダンシート」をオススメします。この「ターミダンシート」は人にも材木にも家にも、そしてお財布にも優しい商品です。しかし、まだ広く普及しているわけではなく、多くの工務店では採用されていません。今後家を建てる方は、シロアリ対策として「ターミダンシート」を検討してみてはいかがでしょうか。

防蟻効果の高い防湿シート「ターミダンシート」とは

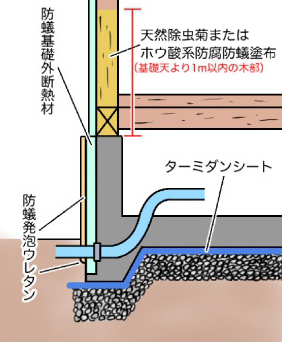

「ターミダンシート」とは、新築の基礎下に敷く防湿シートに、高い防蟻効果を持つビフェントリンという薬剤を練り込んであるシートです。このビフェントリンは、住む人や施工者、構造木材、家、さらには土壌にも無害で、世界保健機関(WHO)にも認められた、安全性の高い薬剤です。

ターミダンシートはシロアリに対して優れた忌避性能と防除効果を発揮し、即効性が高く、少量でも十分な効果を発揮するうえ、高い耐久性を備えています。また、薬剤を散布しないため、土壌や室内の空気を汚すことがなく、環境にも配慮しています。 初期費用は約5万円程度と比較的安価で、お財布にも優しい点が魅力です。

さらに、紫外線に当たらなければ効果は半永久的とも言われており、新築時に基礎の下に敷くために長期間に渡り防蟻効果が得られます。

大事な家にシロアリが来ない環境づくりを提案します!

ターミダンシートの効果は長期間持続するので、シロアリの心配をせずに安心して暮らせるうえ、ランニングコストも抑えられます。

\2024年の2月から20年の保証になりました!/

ターミダンシートの保証内容

新築施工時では、標準で20年間の保証が標準に付帯し、シロアリ発生時には最大1,000万円まで補償される保険も含まれております。

20年後も5年ごとの延長が可能で、延長保証の費用はメーカー施工か工務店施工かによって異なりますが、数万円程度の延長費用で1,000万円の保証を継続できます。

ターミダンシートなら、施工費と保証費を合わせても数万円で20年間の保証が付けられるため、コストを抑えつつ、安心のシロアリ対策が可能です。

ターミダンシート以外の殺虫剤を使用した防虫処理では、延長保証を付帯するために、5年ごとに約20万~30万円の施工費用と延長保証費用がかかります。

ターミダンシートに触れたシロアリが異常な行動をする動画をご覧ください。

シロアリ対策の殺虫剤と忌避剤の効果の違い

新築時のシロアリ対策に使える薬剤には、「殺虫剤」と「忌避剤」の2種類があります。殺虫剤は、家に侵入したシロアリを駆除する薬剤です。 一方、忌避剤はシロアリを寄せ付けず、家に侵入させない薬剤です。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切なものを選びましょう。

忌避剤を使ったシロアリ対策の効果とは?

忌避剤は、害虫などが嫌がる匂いや成分で家の中に近寄らないようにするための薬剤です。害虫を触らずに追い出すことができます。古くから害虫対策として使用されてきました。忌避性とは、虫を寄せ付けず、侵入しようとした虫を追い返す効果のことを言います。このターミダンシートは忌避性の高い防蟻効果を持つシートです。

このターミダンシートは、忌避性・即効性・残効性の性質を持つビフェントリン(ピレスロイド系)が使用されています。ビフェントリンが防湿シートに練り込まれているため、効果が持続します。ターミダンシートの効果は、シロアリがシートに触れると痺れて危険を察知する点にあります。

危険を感じたシロアリは警報フェロモンを放出し、仲間に警戒をします。 この警報フェロモンはその場にマーキングとして残るため、シロアリが近づくと回避効果を発揮します。殺虫剤と違い虫に抵抗性が付かないので効果は持続します。また、木材に直接薬剤を塗布するのではなく、基礎の下の防湿シートに薬剤が練り込まれているため、施工時や居住後の健康被害の心配はありません。

シロアリを駆除する殺虫剤の効果とは?

殺虫剤は、害虫を駆除するために使用される薬剤です。 新築時のシロアリ対策としては、ホウ酸などの殺虫成分を含む薬剤を構造材に塗布したり、防虫・防虫剤を加圧注入した木材を使用する方法が一般的です。構造材に殺虫成分を含ませることで、家に侵入したシロアリが木材を噛んだ際に駆除される仕組みになっています。

殺虫剤は抵抗性が出てくるため殺虫剤が効きにくくなり、殺虫剤は約5年で効果が薄れてしまいます。

●ホウ酸系薬剤

揮発分解することが無く、効果が長期間持続するのでシロアリ予防としては最適です。

●農薬系薬剤

揮発分解により効果が失われるのが早いので、効果は約5年ほどになります。

殺虫剤を使用するデメリット

シロアリは家の中に侵入し、木材を噛むことで殺虫成分を摂取し駆除されますが、シロアリを一度家の中に入れてしまう危険がございます。また、経年劣化により薬剤の成分が徐々に薄れ、効果が低下する点にも注意が必要です。 さらに、一部の殺虫剤には人体への健康影響のリスクがあるため、使用する際は成分や安全性を十分に確認することが重要です。

家の中に虫を寄せない防虫シート

シロアリだけじゃない!広範囲害虫対策に効果を発揮

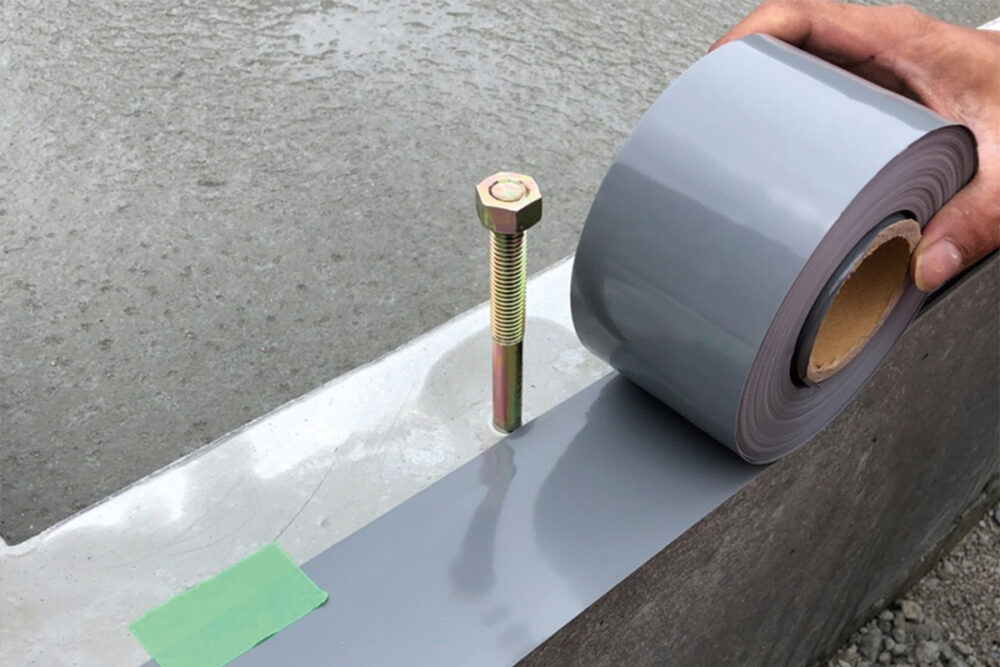

ターミダンシートは、シロアリだけでなく、ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・毛虫・ゴキブリなどの害虫にも忌避効果を発揮します。基礎の天端に貼ることで、家の中への害虫の侵入を防ぐことができます。

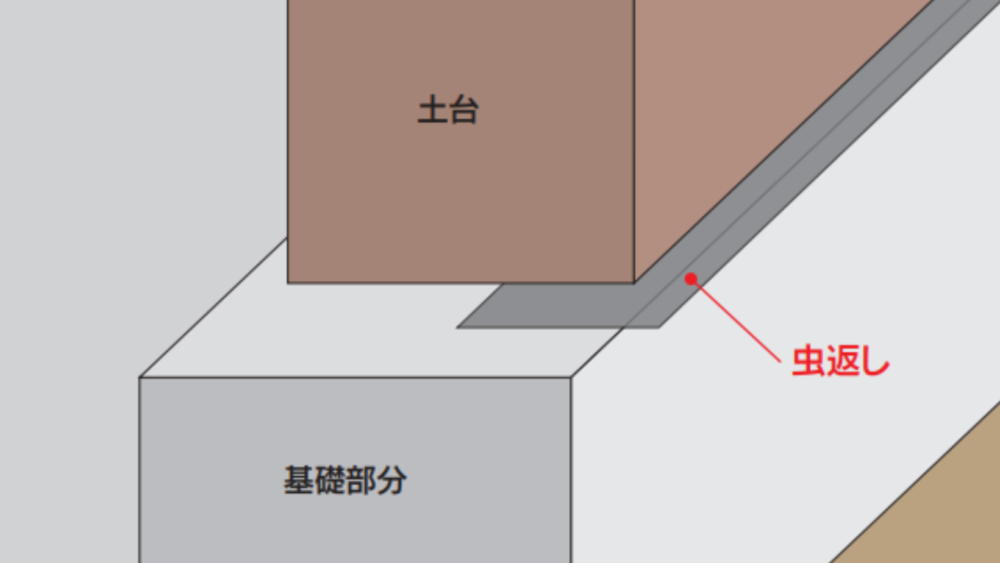

虫嫌いの方におすすめ!基礎に貼る「虫返し」

ターミダンシートと同じ忌避成分が練り込まれた**幅7cmの虫返し(防蟻シート)**を基礎の外周に貼ることで、基礎をよじ登る害虫をシャットアウト。 室内への侵入を防ぐために施工します。

この虫返しは、ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・毛虫・ゴキブリなどの害虫に抜群の効果を発揮します。 特に、ムカデやゲジゲジが苦手な方にはおすすめで、この施工だけでも気持ち悪い害虫の悩みが軽減されます。

安心の20年保証付き!

この虫返しを施工することで、20年間保証を付帯することができます。害虫を寄せ付けない効果が持続し、家の快適さを守ります。また、ターミダンシートの切れ端をテントの下やレジャーシートの下に敷いて、アウトドアでも防虫効果を発揮します。屋外でも快適に過ごせる万能な防虫シートです。

ターミダンシートを採用するには

ターミダンシートは、高い予防効果がありながら、導入コストが安く、さらに20年保証を付帯することができます。 さらに、20年後は10年間の延長保証も低コストで利用できるため、経済的にも優れた選択肢です。

このシートを施工した家は、防蟻効果が持続するため、経済的にも安心して暮らせます。施工自体も特別な技術を必要とするものではないため、地域工務店なら取り扱えることがほとんどです。

シロアリの驚くべき生態と羽アリの見分け方!

地球温暖化で拡大するシロアリ被害

地球温暖化になりシロアリ被害は拡大しています。特にイエシロアリは、 1ヶ月の平均気温4℃・最低気温0℃の環境でも生息できるため、温暖化とともに北上を続けています。その結果、年間約200万件もの被害が発生しています。

日本に生息する主なシロアリの種類

日本では主に

●ヤマトシロアリ

●イエシロアリ

●アメリカカンザイシロアリ

の3種類が住宅に深刻な被害をもたらします。シロアリは巣が飽和状態になると、一部が羽アリとなり、新たな巣を作る場所を探して飛び立つのが特徴です。

羽アリの発生時期とクロアリとの違い

シロアリの羽アリが飛び立つ時期は種類によって異なりますが、4月から9月にかけて群飛します。同じ時期にクロアリの羽アリも飛びますが、クロアリは木材を食べないため、住宅への直接的な被害はありません。

シロアリとクロアリを見分けるポイント

| 比較ポイント | シロアリ | クロアリ |

| 胴体の形 | 首がない寸胴型 | くびれがある |

| 羽の大きさ | 4枚ともほぼ同じ大きさ | 前羽より後羽が小さい |

| 触角の形 | 数珠状に直線的な球体 | くの字型に折れ曲がっている |

シロアリとクロアリの見分けやすいポイントとして、クロアリの胴体にはくびれがありますが、シロアリはくびれがない寸胴型をしています。また、羽の枚数はいずれも4枚と同じ枚数で、シロアリは4枚の羽がほぼ同じ大きさですが、クロアリは後羽の方が小さいところ。クロアリの触角はくの字型に折れ曲がっていますが、シロアリの触角はよく見ると数珠のように球体が連なり直線的です。

シロアリの驚くべき生態と羽アリの役割

羽アリの正体とは?

飛び立つシロアリの羽アリは、**次世代の「女王」と「王」**になる個体です。シロアリのコロニーが成熟すると、一部の個体が羽アリとなり、**結婚飛行(群飛)**のために巣を離れます。結婚飛行を終えてペアとなった羽アリは、地上に降りると羽を落とし、新たな王国を作るための適切な場所を探します。

シロアリの社会構造と役割

シロアリのコロニーには、役割の異なる複数の選択肢が存在します。

女王アリ:コロニーのトップであり、一日に数百個以上の卵を産む役割を担う。

王アリ:女王アリとともにコロニーを形成し、産卵をサポートする。

職アリ(ワーカー):コロニーの約9割を目安に、食料の調達・木材の摂食・幼虫の世話などを行います。

兵アリ(ソルジャー):顎が発達しており、外敵から巣を守る役割

ニンフ(幼虫):将来的に羽アリや職アリに成長する。

●女王アリは王国のトップで餌を自ら取ることはなく、職アリが生まれるまでは餌を食べることはできません。女王アリは産卵を役割りとして一日数百個以上の卵を産みます。家を食べるのは卵から生まれた子供たちです。

●ニンフや兵アリも自ら餌を取ることができず、食料を探したり、食料の供給・卵や幼虫の世話は職アリの仕事です。兵アリは外敵から巣を守り、ニンフは子孫繁栄のために生まれる幼虫です。

●王国の9割以上は職アリで、住宅の木材を食べるのは全て職アリです。

※羽アリは家を食べることができないので羽アリが飛んできても慌てずに対処してください。

シロアリは見えない!?フェロモンによる情報伝達

シロアリは目が退化しており、知覚を持ちません。その代わりに、フェロモンを使って仲間と情報を伝え合います。ターミダンシートの効果は、このフェロモンの特性を利用した防蟻対策です。シートに含まれる成分が、シロアリの情報伝達を乱し、巣を作らせない・寄せ付けない効果を発揮します。

新築時にシロアリ対策は本当に必要ですか?

シロアリ被害を防ぐために行う処理を「防蟻処理」といいます。 防蟻処理にはさまざまな種類があり、施工や効果の持続期間、保証内容、保証期間、さらには延長保証の費用まで異なります。

ただし、防蟻処理を施してもシロアリの発生を完全に防ぐことはできません。 実際には、多くの住宅で防蟻効果が切れた状態のまま、ギリギリに住み続けているケースもあります。 防蟻処理の種類や持続期間、施工費、保証内容、延長保証の費用については、新築の見積もり時に建築会社へしっかり確認することが大切です。

多くの建築会社では、シロアリ対策が標準仕様として定められています。 特にハウスメーカーの場合は、施工方法を変更することができない場合がほとんどです。現在、多くの住宅では薬剤を塗布するタイプの防虫処理が一般的で、保証期間は5~10年程度です。 新築時に適切なシロアリ対策を選び、長く安心して住める住環境を整えましょう。

どんな防蟻処理の種類があるの?

1. 土壌処理

新築時の基礎コンクリート打設前に、シロアリが嫌う薬剤を基礎下の土壌に散布することで、シロアリの侵入を防ぎます。

2. 木材への薬剤処理

(1) 散布・塗布処理:土台や大引、柱などの構造木材のうち、地盤から1mの高さまでを薬剤処理し、シロアリの被害を防ぎます。

(2) 加圧注入処理:木材をタンク内に入れ、高圧で薬剤を木材内部まで浸透させる方法です。薬剤は木材の表面から10mm以上浸透し、長期間の耐久性が期待できます。これにより木材の腐敗やシロアリの食害を防ぎます。

(3) ホウ酸処理:ホウ酸処理を施した木材をシロアリが摂取すると、エネルギー代謝が阻害され餓死します。ホウ酸は揮発・分解しないため、長期間効果が持続します。また、空気を汚さず、哺乳類に対しては食塩と同程度の毒性で安全性が高いとされています。

3. 防蟻・防湿シート処理

基礎コンクリートの下に防蟻・防湿シートを敷くことで、地中の湿気を床下に侵入させないようにします。シートには防蟻忌避剤が練り込まれており、害虫が嫌がる成分によって家屋への侵入を防ぎます。

4. キソパッキング工法

基礎コンクリートと土台の間にキソパッキンを設置することで、基礎内部の通気性を向上させ、湿気を抑えます。これにより、シロアリが好む湿潤な環境を防ぎ、建物の耐久性を向上させる効果が期待できます。

上記の4種類が良く使われる防蟻処理の方法です。

防蟻処理は新築時が最適

上記の防蟻処理は新築時に施すことが可能ですが、建築後に実施できる対策は限られています。新築時であれば数万円で済む処理も、建築後では床下に潜って薬剤を散布する必要があり、費用が10万円以上になることもあります。

シロアリの生態上、住宅に飛来した羽アリの女王アリと王アリは自ら餌を取ることができず、そのままでは家を食べられずに死んでしまいます。しかし、結婚飛行後に地中に潜り込んで巣を作ることで、子孫が家を食害する原因となります。そのため、シロアリ対策は主に地中からの侵入を防ぐことが重要です。

新築時には、防蟻・防湿シートを基礎下に敷くことや、土台や柱にホウ酸処理を施すことで、シロアリ対策が効果的に行えます。建築後では土台や柱が壁で覆われるため、防蟻処理が困難になります。したがって、家を長持ちさせるためには、新築時に適切な防蟻処理を行うことが重要です。

新築から約3年間は、家の木材には一定の水分が含まれています。一見すると乾燥しているように見える構造材でも、新築時の柱や梁・桁などは乾燥材であっても含水率が約10%~20%程度あります。この水分は、新築後約3年をかけて徐々に抜けていきます。木材が乾燥する過程で繊維が縮むため、その際に「パキッ」と木材が割れる音が発生することがあります。

新築直後に家のあちこちでこの音がするのは自然な現象であり、心配する必要はありません。木材は乾燥しながら収縮しますが、それによって硬く強度が増すため、住宅の耐久性にとってプラスの要素となります。

シロアリは湿気の多いところを好む生物です。

新築時に適切な対策を施すことで、シロアリ被害のリスクを大幅に低減できます。築10年を過ぎると木材に不朽菌が発生する可能性があり、不朽菌によって木材の水分が下へ移動し、その匂いに誘引されてシロアリが集まりやすくなります。家を長持ちさせるためにも、防蟻処理の方法について建築会社と相談し、適切な対策を講じましょう。

【費用・効果・保証】シロアリ対策ごとの比較

シロアリ対策は防蟻処理の方法によって、施工費用、効果の持続期間、保証内容が異なります。塗布や散布による処理は、新築時の施工費用が比較的安価ですが、効果は約5年程度とされており、5年ごとに再施工が必要になります。

どの防蟻処理を選択しても、初期費用は数万円~が一般的で、大きな金額差はありません。ただし、「持続効果の年数」「保証額」「延長保証の有無」「再施工の費用」は必ず事前に確認し、長期的なコストと効果を比較した上で適切な対策を選びましょう。

各シロアリ対策の費用・効果・保証比較

1. 土壌処理

- 初期費用:坪あたり約1,000円

- 効果持続期間:約5年

- 保証額:5年で500万円

- 再施工費用:5年ごとに約20万円

2. 土台・柱等の木材への散布・塗布処理

- 初期費用:坪あたり約1,000円

- 効果持続期間:約5年

- 保証額:5年で300万円

- 再施工費用:5年ごとに約20万円

3. 土台材への加圧注入処理

- 初期費用:坪あたり約1,000円

- 効果持続期間:約75年以上(長期耐久)

- 再施工不要

4. 土台・柱等の木材へのホウ酸処理

- 初期費用:坪あたり約10,000円

- 効果持続期間:半永久的(再施工不要)

- 保証額:15年で300万円

- 定期検査費用:5年ごとに5万円

5. 防蟻・防湿シート処理(ターミダンシート)

- 初期費用:坪あたり約2,000円

- 効果持続期間:半永久的

- 保証額:20年で1,000万円

- 保証延長費用:5年ごとに3万~10万円(土壌へ薬剤注入で延長可能)

6. キソパッキング工法

- 初期費用:坪あたり約1,500円

- 効果持続期間:半永久的

- 保証額:10年で1,000万円

- 保証延長費用:5年ごとに3万円(延長保証20年)

- 特長:基礎下の通気性を高め、空気循環により床下の木材を湿気から守る工法

※各対策にはそれぞれの特徴と費用対効果があります。長期的な視点で最適な防蟻処理を選びましょう。

※費用、効果、保証額はメーカーによって変わりますので、必ず使用するメーカーに確認をお願いします。

正直な話、シロアリ防蟻処理の費用は高すぎる!

ie守り宅のシロアリ保証の実情とは!

我が家(35坪)では、新築時に土壌処理を実施し、その費用は約3万円でした。しかし、新築から5年が経過し、シロアリ保証が切れたため、業者からシロアリ予防消毒の見積もりが提示されました。

●一般的な防蟻処理(薬剤散布):25万円~

●オーガニックのシロアリ消毒:32万円~

ただし、我が家はキソパッキング工法を採用しているため、新築から10年間はシロアリ保証が適用されます。 そのため、32万円の予防消毒は施工せずに済みました。

5年ごとに25万円のメンテナンス費用は、長期的に見ても大きな負担になります。我が家で、もし新築時にターミダンシートの存在を知っていれば、間違いなく採用していました。

ターミダンシートを選ぶべき理由

✅ 効果が高い

✅ 初期費用が安い

✅ 保証期間が長い

✅ 延長保証のコストが抑えられる

ターミダンシートを採用しない理由が見つからないほど、優れたシロアリ対策だと改めて実感しました。

まとめ

まずは、シロアリから家を守るためには、採用する防蟻工法を知ることが重要です。

新築時のシロアリ対策として使われる防蟻工法には

●家の中に入ったシロアリを殺虫する工法

●床下の木材を湿気から守る工法

●家の中にシロアリを近寄らせない工法

がありますので、ご自宅がどの工法で施工するのか?してあるのか?を確認することをおすすめします。

ターミダンシートは、高い予防効果を持ちながら、導入コストが低く、20年間の長期保証を付帯できる優れた工法です。 さらに、20年後は低コストで10年間の延長保証を追加できるため、経済的にも安心して採用できます。このシートを施工した住宅は、防蟻効果が長期間持続するので、メンテナンスコストを抑えながら快適に暮らせます。また、施工には特別な技術を必要としないため、地域の工務店でも対応可能なケースが多いです。

ターミダンシートは非常におすすめの防虫対策ですが、まだ認知度が低いのが課題です。ハウスメーカーでの採用は徐々に増えてきていますが、工務店ではまだあまり知られていないのが現状です。2024年から建材の卸問屋さんで取り扱うようになりましたので、多くの建築会社で施工できるようになってきています。

日本では比較的新しい防蟻工法ですが、ランニングコストを抑えながら高い防蟻効果を発揮します。 新築後20年間は追加費用なしで安心して住むことができ、5年ごとの高額なシロアリ保証の延長費用に悩まされる心配もありません。 新築を検討されている方には、ぜひターミダンシートの導入をおすすめします。

✅ 家づくりやお金のことをもっと詳しく知りたい方はこちら

👉住宅ローンの最安金利がみつかるモゲチェックとは!口コミやデメリットも解説!

「どの銀行が自分に合うのかわからない」「金融機関を比較する時間がない」と悩んでいる方には、オンラインの住宅ローン比較ツールを活用するのがおすすめです。

👉家を建てるにはまず何から始めるべき?初心者向けの4つの手順と具体的な流れを解説!

「家を建てたい」と思っても、どこから手を付ければいいのかわからない方も多いでしょう。 貯金額やローンの借入可能額、ハウスメーカーと工務店の違い、建築までの全体的な流れが不明確なままでは、不安が尽きません。

👉自宅駐車場を貸して稼ぐ!『akippa』 vs 『特P』完全比較で最適な選択法

空き駐車場があれば誰でも簡単に駐車場経営ができる、駐車場シェアリングサービスは御存じでしょうか?この記事ではまだまだ普及率の低い駐車場シェアリングサービスを、我が家で使っている実体験をもとに解説します。

👉【2025年最新】タウンライフ家づくりの評判まとめ|使って分かったメリット・注意点

タウンライフなら複数社の見積りを比較できるから適正価格が分かります。間取りや土地の提案がもらうことができるので、家づくりが一気に進みます。

この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント