地震に負けない家づくりとは?

地震が起きても倒壊しない家を建てるには?

地震後も避難せず、安心して暮らせる家を建てるには?

地震後も大きな修繕の必要なく、快適に住み続けられる家を建てるには?

こうした疑問を持ち、地震対策をどのように進めるべきか悩んでいませんか?

SBIいきいき少額短期保険(東京都港区)が全国の持ち家(一戸建て・分譲マンション)に住む人を対象に実施したアンケートによると、次のような結果が出ています。

・「近い将来、居住地の近くで大地震が発生する」と考える人:60.9%

ニッポンドットコム nippon.com

・「地震で自宅に大きな被害を受ける」と思う人:66.2%

・大地震発生時の不安として最も多かったのは「家族の安否」:59.7%、その後に「自宅の地震対策」「生活再建」「自宅再建」などが続く。

家庭で行っている防災対策としては

・「非常用の食料・水の準備」45.8%

・「避難グッズを用意」34.4%

・「家具の転倒・落下対策」31.5%

しかし、「家族で避難場所を決めている」人は17.1%にとどまり、 「特に対策をしていない」人が30.4%もいる。

この結果を見ると、60%以上の人が地震で自宅に大きな被害を受ける可能性を意識しているにもかかわらず、30%以上の人が何の対策もしていないことがわかります。これは、天気予報で「明日は大雨」と言われても、30%の人が傘を持たずに出かけるようなものです。

非常用の食料や水を備えていても、自宅が無事でなければ意味がありません。

本記事では

●避難場所になるほど耐震性能が高い家を建てる方法

●倒壊や避難、修繕の心配をせずに安心して暮らせる家づくり

●保険料や住宅ローンを抑えつつ、コストをかけすぎずに耐震性を高める方法

について解説します。

あなたとご家族の命、財産、そして未来を守るために、地震に強い家づくりを一緒に考えていきましょう!

地震に強い家にして保険料と住宅ローンを安くする方法とは?

皆さんは地震に強い家を建てることで、保険料や住宅ローンを安くする方法をご存じでしょうか?

- 「耐震性能って難しそう…」

- 「建築コストが高くなりそう…」

- 「耐震等級ってよく分からない…」

このように、耐震性に関する知識を学ぶのが大変で、すべて建築会社に任せたいと考える方も多いでしょう。しかし、耐震等級を理解し、適切な対策を取ることで、結果的にコストを抑えつつ、安全な家を手に入れることができます。ここでは、必要なポイントを分かりやすく解説します。

耐震等級3の家で地震保険と住宅ローンをお得に!

結論として、耐震等級3の家を建てることで、地震保険が安くなり、フラット35Sの金利を引き下げることができます。

耐震等級3とは?

耐震等級は、建物の地震への耐久性を示す指標です。その中で最も高い等級が耐震等級3であり、耐震等級1の1.5倍の耐震性を持ちます。

この耐震等級3は、「防災の拠点となる消防署や警察署と同等の耐震性」を備えており、震度6強~7程度の地震が発生しても、軽微な補修を行えば住み続けられるレベルとされています。

耐震等級3を取得するための構造計算

耐震等級3の設計には、構造計算が必須です。構造計算とは、建物の安全性を確かめるために、柱や梁、壁の強度や配置を計算することを指します。

構造計算には、以下の2つの方法があります。

- 壁量計算による耐震等級3(簡略的な計算)

- 許容応力度計算による耐震等級3(詳細な計算)

その構造計算は、「簡略化された壁量計算での耐震等級3」と、「許容応力度計算による耐震等級3」の2つの計算方法があり、計算方法が変わるだけで同じ耐震等級3の建物でも全く別物の建物になります。

同じ耐震等級3でも、計算方法が異なると安全性に大きな差が生じます。そのため、より信頼性の高い「許容応力度計算による耐震等級3」で設計するように工務店に相談することをおすすめします。

地震保険の「耐震等級割引」を活用する

耐震等級3を取得すると、地震保険の「耐震等級割引」が適用されます。耐震等級による割引率は以下の通りです。

- 耐震等級1:割引なし

- 耐震等級2:30%割引

- 耐震等級3:50%割引

耐震等級3の家なら、地震保険料を半額にすることが可能です。

フラット35Sの金利優遇を活用する。さらに、耐震等級3の家であれば、住宅ローンの**フラット35S(Aプラン)**を利用できます。フラット35S(Aプラン)は、借入金利が当初10年間、年0.25%引き下げられる制度です。

住宅ローンの負担を軽減しながら、耐震性能の高い家を建てることができます。

地震に強い家にして保険料と住宅ローンを安くする方法:まとめ

耐震等級3の家を建てることで、地震に強い安全な住まいを手に入れるだけでなく、地震保険の割引や住宅ローンの金利優遇を受けることができます。

フラット35Sについて、詳しくはこちらの「住宅金融支援機構ホームページ」をご覧ください。

家づくりを検討している方は、ぜひ耐震等級3の取得を目指し、安心と経済的メリットを両立させましょう。耐震性能を高くすることで金利が下がり、保険料も安くなるメリットがあります。詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

耐震性能を更に高めるコーチパネルで地震に備える!

「許容応力度計算による耐震等級3」で構造計算を行い、防災の拠点となる建物と同じ耐震性能を確保するだけでも、地震対策としては十分な効果があります。しかし、繰り返し発生する余震への不安を考えると、さらに耐震性を向上させる方法が求められます。

その解決策として、高耐震パネルであるコーチパネルを採用する方法があります。

コーチパネルとは?

コーチパネルは、**面材と枠材が一体となった「はめ込み型パネル」**で、一般的な筋違いや耐力面材を使用した大壁直貼りに比べ、圧倒的な耐久力を持つ高耐震パネルです。

震度6強から震度7を超える連続した揺れに対し、筋違いや一般的な耐力面材と比較する試験を行った結果、コーチパネルだけが繰り返しの揺れに耐え続け、剛性の変化がないことが証明されました。

つまり、コーチパネルを採用することで、**繰り返し発生する大地震の後でも住み続けられる「強い家」**を実現できます。

許容応力度計算+コーチパネルで最強の家づくり

「許容応力度計算による耐震等級3」に加え、「コーチパネル」を採用することで、同じ耐震等級3でもさらに強度の高い構造を実現できます。これにより、自宅が最も安全な避難場所となり、地域の老朽化した避難施設よりも安心して過ごせる環境を確保できます。

ただし、ライフラインの確保や水害リスクには注意が必要です。行政の指示に従い、適切な避難行動を取ることをおすすめします。

コーチパネルで地震に備える!:まとめ

耐震等級3の家を建てることで、地震に強い安全な住まいを手に入れるだけでなく、地震保険の割引や住宅ローンの金利優遇を受けることができます。

さらに、コーチパネルを活用することで、繰り返しの余震にも耐えられる最強の木造住宅を実現可能です。

その他、コーチパネルのメリット・デメリットなどを解説していますので、次の記事を参考にして、地震に強い家づくりを進めてください。

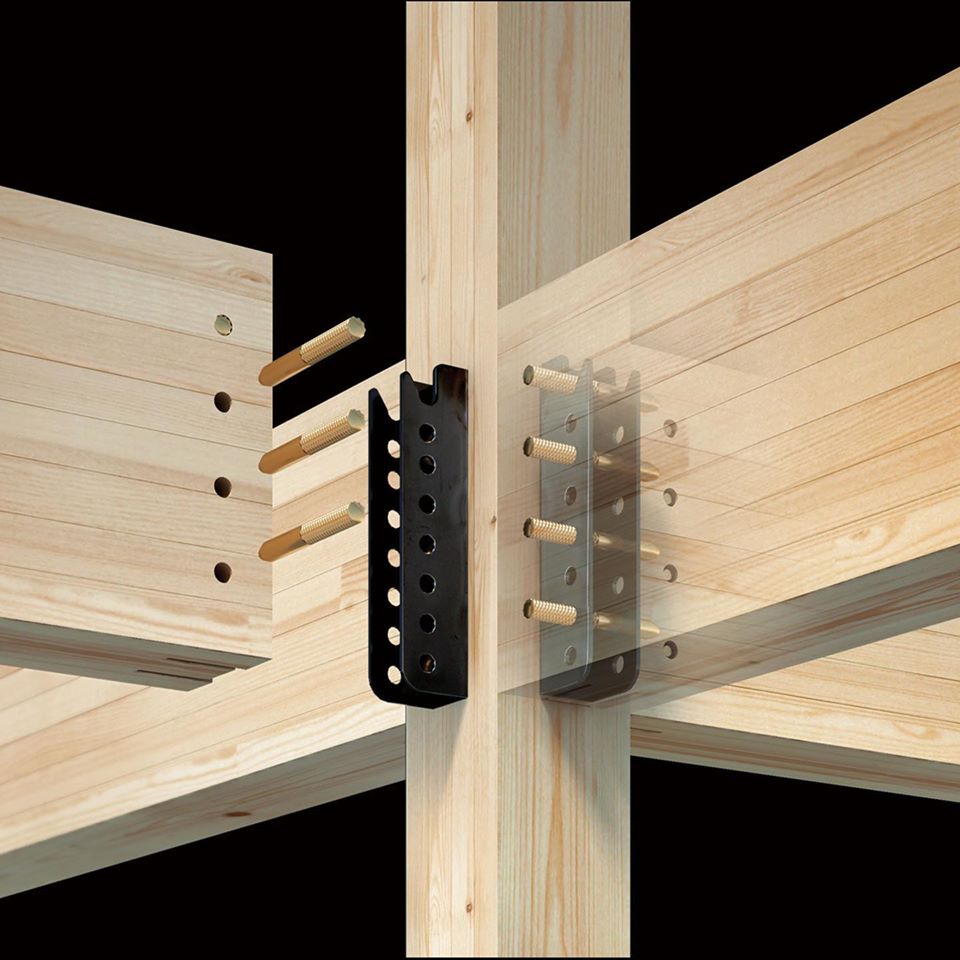

金物工法にすることで地震に強くなる理由!

木造住宅の構造部分の接合部には、在来工法と金物工法があります。

「在来工法」とは、日本古来の伝統工法を発展させた工法で、柱や梁などの軸組で支える仕組みです。柱や梁などの木材に継手や仕口を加工して、木と木をかみ合わせて組み上げていきます。

在来工法では、木材の接合部分に継手や仕口を加工し、木と木を組み合わせることで強度を確保します。しかし、この方法では接合部の断面欠損が大きくなり、強度が低下するリスクがあります。

一方、金物工法は、継手や仕口の代わりに金物を使用するため、木材の断面欠損を最小限に抑え、強度の高い接合を実現できます。

金物工法を採用することで、

・耐震性能の向上(接合部の強度が増す)

・施工の精度向上と工期短縮(プレカット加工による安定品質)

・長期間にわたる耐久性の確保(接合強度が実証済み)

といったメリットがあります。

特に、許容応力度計算による耐震等級3+金物工法を組み合わせることで、より強固な耐震住宅を実現可能です。

これらの技術を活用し、安全で快適な住まいを実現してください。

在来工法の弱点?断面欠損とは?

地震で家が倒壊する原因の一つに、在来工法における「断面欠損」があります。梁と柱の接合部を大きく削ることで、柱の強度が低下し、大きな地震で折れてしまうケースが多く見られます。

この問題を解決する方法として、金物工法があります。在来工法の接合部を金物工法にすることで、断面欠損を最小限に抑え、強度の高い構造を実現できます。

木材に継手や仕口を削って組む「在来工法」では、接合部分が構造として弱くなってしまうのが弱点です。(断面欠損と言います)

プレカット加工と手刻み加工について

プレカット加工とは?

プレカット加工は、工場の製造ラインで機械によって木材を加工する方法です。設計データをもとに、コンピューター制御の機械が高精度に木材をカットし、接合部(仕口や継手)を加工します。

プレカット加工のメリット

- 精度が高い:コンピュータ制御のため、寸法のズレが少なく品質が安定。

- 工期短縮:現場での加工が不要になり、施工スピードが向上。

- コスト削減:大量生産が可能で、人件費を抑えられる。

- 品質の均一化:職人の腕に頼らなくてもいいので、一定の品質を確保できる。

プレカット加工のデメリット

- 細かい調整が難しい:木材の個性に応じた微調整ができない。

- 伝統的な複雑な仕口加工が難しい:手刻みほど自由な加工ができない。

手刻み加工とは?

手刻み加工は、大工職人が木材の特性を見極めながら、手作業で1本1本加工する方法です。昔ながらの伝統的な技法で、日本の寺社仏閣などにも用いられる高度な技術が必要です。

手刻み加工のメリット

- 木材の特性を活かしたた加工が可能:節や木目の流れを見ながら最適な加工が可能です。

- 高度な技術を活かした接合が可能:伝統的な仕口や継ぎ手を使えます。

- 耐久性の高い組み方が可能:木材の組み合わせ方を工夫でき、断面欠損を減らして強度を維持しやすい。

手刻加工のデメリット

- 手間と時間がかかる: 職人の手作業のため、工期が長くなる。

- コストが高い:職人の手作業になるため、加工費が高くなる傾向があります。

- 職人の技術に依存:職人技術の差によって品質にバラつきが出る可能性がある。

プレカットと手刻みのどちらを選ぶべきか?

現代の住宅建築ではプレカット加工が主流ですが、伝統建築やこだわりの家づくりでは手刻み加工が選ばれることもあります。

プレカット加工が向いている場合

- コストを抑えたい(工期短縮・人件費削減)

- 耐震性の高い家を効率よく立てたい(プレカット加工でも金物工法を併用すれば強度が確保できる)

- 均一な品質を求める

手刻加工が向いているケース

- 日本の伝統工法にこだわる

- 木材の特性を活かした家づくりをしたい

- 職人の技を活かしたオリジナルの構造を求める

在来工法と金物工法の違い

「金物工法」は、在来工法をベースに、継手や仕口の代わりに金物を使った工法です。在来工法と金物工法はどちらも「木造軸組工法」に分類されます。

在来工法では、継手や仕口で木材を組み合わせた後、外側から金物で補強しますが、「金物工法」はその継手・仕口を金物に置き換えることで、木材を削る範囲を最小限に抑え、断面欠損を減らすことができます。これにより、より強度の高い構造材となります。

金物工法にすることで地震に強くなり、建前の施工性が向上し、工期短縮にもつながります。また、在来工法と比べると接合強度が格段に高く、三次元実大振動試験でその耐久性が証明されています。

コスト面では、30坪程度の住宅で約30万円の差が出ます。住宅価格3,000万円のうち30万円で強度と安心を得られると考えれば、金物工法はコストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

金物工法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

まとめ

木造住宅を地震に強い家にするには、「許容応力度計算による耐震等級3」で設計することが重要です。これにより、警察署や消防署と同じ耐震性能を確保でき、大地震の後でも軽微な補修で住み続けることが可能になります。

しかし、家守りノートでは”最強の家”を目指します。そのためには、最強の構造(骨組み)が欠かせません。

そこで、地震の揺れに強く、繰り返し発生する大きな地震にも耐えられる「コーチパネル」を採用します。これにより、一般的な片筋違いや大壁直貼りの工法よりも耐震性が向上します。さらに、接合部を「金物工法」にすることで、木材の断面欠損を抑え、より強固な構造を実現できます。

「許容応力度計算による耐震等級3」の設計に「コーチパネル」と「金物工法」を組み合わせることで、木造住宅で最強の耐震性能を備えた家を建てることが可能になります。

気になるコスト面ですが、耐震等級3を取得することで「地震保険の耐震等級割引」により保険料が最大50%削減されます。また、「フラット35S」を利用すれば住宅ローンの金利を引き下げることも可能です。物件によりますが、これらを活用することで総額約140万円のコスト削減が期待できます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

最強の木造住宅を建てることで、コストを抑えつつ、大切な家族と財産を守り、安心して暮らせる住まいを実現できます。多くのご家庭でこの工法を採用していただけることを願っています。

耐震等級3の地震に強い家にすることで、地震保険の「耐震等級割引」を使うことができます。地震保険は自宅に住み続ける限り支払い続けますので「耐震等級割引」を使うと長期に渡って割引を受けれるところが大きなメリットです。

火災保険や地震保険の加入がまだの方、火災保険の見直しをして乗り換えを検討中の方はこちらの記事をご覧ください。

住宅ローンをご検討中なら「住宅ローン比較サービス」が完全無料!

「どの銀行が自分に合うのかわからない」「金融機関を比較する時間がない」と悩んでいる方には、オンラインの住宅ローン比較ツールを活用するのがおすすめです。

「モゲチェック」なら、複数の金融機関の住宅ローンをランキング形式で比較でき、最適なローンを簡単に探せます。 オンラインで24時間お申込み可能で、返済額が大幅に下がるケースもあります。

住宅ローン選びに迷っている方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

お金の悩みは「モゲレコ」で解決できます!

今の金利に満足していますか?少しでもお得な住宅ローンを選び、毎月の返済額を抑えましょう!住宅ローン比較サイト「モゲチェック」なら、複数の金融機関のローンをランキング形式でわかりやすく比較できます。

メリット

✅ 月々の返済額が最大55%削減できる可能性あり!

✅ 365日24時間オンラインでお申し込み可能!

✅ 返済額が【1,000万円以上ダウン】した事例も!

✅ ご利用は完全無料!

今なら、住宅ローン診断を受けたユーザー限定で「モゲチェック限定優遇金利」が適用されます。お得に借りたい方は、ぜひチェックしてみてください!

「モゲチェックは安心して利用できるサービスなのか?」と不安に感じている方のために、モゲチェックの信頼性を調査しました。不安を解消したい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

補助金を使ってお得に「快適な住まい」に新築やリノベする方法とは!

国が実施する主な補助金制度|みらいエコ住宅2026事業とは?

国が実施する住宅向け補助金制度の中でも、2026年版の代表的な制度が「みらいエコ住宅2026事業」です。

この制度は、住宅の省エネ性能向上・耐震性強化・断熱改修・バリアフリー化・給湯省エネなどの工事を支援する国の補助金制度です。新築住宅や既存住宅リフォームの性能向上を後押しし、2026年の住宅リフォーム・新築支援の中心となります。

🔧 既存住宅(リフォーム)向け補助金

みらいエコ住宅2026事業は既存住宅のリフォームにも対応し、省エネ改修・断熱化・バリアフリー・設備更新などの工事を補助します。

リフォームの補助金額(1戸あたり上限)

- 省エネ改修(断熱・設備更新など)

👉 最大100万円 - 高断熱窓の設置

👉 最大100万円 - 高効率給湯器の設置(エコキュート/ハイブリッド給湯機/エネファーム)

👉 最大17万円

工事内容の組み合わせや住宅条件により補助額は変動します。

📌 みらいエコ住宅2026事業の活用メリット

✔ 高額補助で初期費用を大きく軽減

GX志向型住宅では最大110万円の補助が受けられるため、高性能住宅へのハードルを大きく下げられます。

✔ 新築・リフォームの両方に対応

これから家を建てる人だけでなく、既存住宅の断熱・省エネリフォームを検討している人にも使える制度です。

✔ 光熱費削減+住宅価値アップ

省エネ性能の向上により、

- 光熱費の削減

- 住まいの快適性向上

- 将来的な資産価値の維持

といったメリットも期待できます。

みらいエコ住宅2026事業を使う際の注意点

- 着工前の申請が原則必須

- 補助対象となる工事・住宅性能が細かく定められている

- 予算上限に達すると受付終了

特に2026年は申請集中が予想されるため、早めの情報収集と事前準備が重要です。

また、本事業では高性能住宅(省エネ性能)に関する基準が重要になります。

ZEH水準や断熱等級などの理解を深めておくことで、補助対象かどうかの判断がしやすくなります。

👉 ZEHとは?基準やメリットを簡単にわかりやすく解説|株式会社JNS建築事務所

※令和7年11月28日以降の着工現場が対象になります。

👉みらいエコ住宅2026事業の概要資料はこちら

建築会社が決まっていないなら「一括請求サービス」で情報収集!

ハウスメーカーと工務店のどちらで建てるのかが決まり、予算の総額、無理のない返済額が決まったら住宅情報誌を買い集めたり、ネットで理想の建築会社を検索して情報を収集しましょう。

建築会社がまだ決まっていない場合、住宅情報誌を購入したり、インターネットで理想の建築会社を検索して情報を収集しましょう。

その際に役立つのが、一括請求サービスです。

私がおすすめするカタログ請求先は、『タウンライフ』 『LIFULL HOME’S 住まいの窓口』 『持ち家計画』の3社です。これらのサービスは提携企業が多く、あなたの希望する自由設計が可能な工務店やハウスメーカーがきっと見つかるでしょう。

建築会社選びは情報収集が鍵!

後悔しない家づくりをするためには、信頼できる建築会社と出会うことが最も重要です。そのためには、まず十分な情報収集が欠かせません。情報を集めずに建築会社を決めてしまうのは避けるべきです。

一括請求サービスは無料で利用できるため、できるだけ多くの建築会社のカタログを取り寄せ、理想の住まいを形にする会社を見つけましょう。

住宅カタログ一括請求なら『タウンライフ』

タウンライフは提携業者が約1,000社以上と、一括請求サイトの中でも最大級の規模を誇ります。

さらに

- 見積もりと間取りプランをもらえる

- 希望すれば土地探しの提案を受けられる

といったメリットがあります。

タウンライフ家づくりを使って分かったメリット・注意点はこちらです。

直接相談したいなら『LIFULL HOME’S 住まいの窓口』

カタログ請求だけでなく、専門家と直接会って中立的な意見を無料で聞きたい方には、『LIFULL HOME’S 住まいの窓口』がおすすめです。

このサービスは国内最大級の住宅情報サイトが運営し、

- ハウスメーカーや工務店の紹介

- 住宅ローンの相談

- 新築の進め方のアドバイス

など、家づくり初心者でも安心して利用できます。

また、「はじめての家づくり講座」や「ローコスト住宅講座」などの個別講座も用意されており、無料で勉強することも可能です。

相談・見学の予約も可能な『持ち家計画』

『持ち家計画』は、カタログ請求だけでなく「相談・見学の予約」も同時にできるのが特徴です。

さらに

- こだわり条件を設定して、より自分に合った会社を見つけられる

- 住宅に関する情報やコラムが充実しており、家づくりの勉強にも役立つ

といったメリットがあります。

実際に利用した体験記事によると、申し込みは3分ほどで完了し、2日後にはカタログが届きました。

住宅展示場体験でプレゼントキャンペーン!

現在、『持ち家計画』では、ハウスメーカーや工務店の住宅展示場を訪れて相談すると、1社につき5,000円のプレゼントキャンペーンを実施中です。

例えば、3社の展示場で相談すると、

- 5,000円 × 3社 = 15,000円

の特典を受け取ることができます!

この機会に、気になる建築会社の展示場に足を運んでみてはいかがでしょうか?

この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント