梅雨の時期、雨が続くと洗濯物の悩みは尽きません。

「洗濯乾燥機はあるけれど、毎日使うのは電気代が気になる…」

「室内干しをする度に、部屋中が洗濯物でいっぱいになってしまう…」

そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか?特に、これから家を新築する方にとっては、毎日の洗濯を快適にすることは重要なポイントですよね。

この記事では

など、梅雨時期でも快適に過ごせる家づくりのヒントをご紹介します。我が家の失敗談も交えながら、具体的な対策を解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

我が家の洗濯物干し事情:アパート時代の苦い経験

アパートに住んでいた頃は、洗濯物干しに本当に苦労しました。特に、当時のアパートは流行りの「軒ゼロ」デザインだったため、雨が降るとベランダに全く洗濯物を干せなかったんです。窓も開けられず、室内干しによる湿気と雨の影響で、部屋の湿度は90%近くまで上昇していました。

ある日、生まれたばかりの赤ちゃんのベッド近くに置いていた湿度計が90%を示しているのを見たとき、「こんな環境で子供を育てていたら、子供が病気になってしまう…」と危機感を覚え、新築を決意しました。

現在の我が家の洗濯物干し事情:室内干しがメイン

現在の我が家は、小学1年生と3年生の男の子、そして妻との4人家族。洗濯物の量は、恐らく平均的な家庭と変わらないと思います。

現在の物干し事情ですが、

- 将来は子供部屋になる予定の6畳の部屋を「洗濯物干し部屋」として使用

- ベランダに3mの物干し竿を3本設置

- 階段室の天井にホスクリーン1300パイプを1本設置

- リビングの小上がりにホスクリーン1300パイプを1本設置

- ウッドデッキに3mの物干し竿を2本設置

と、かなり充実しています。

また、軒の出を1360mmと深めに設計したため、多少の雨なら外干しも可能です。念のため、雨除けカバーも設置しています。

しかし、実際にはほとんど毎日、洗濯物干し部屋、階段室、リビングの室内干しスペースを活用しています。晴れた日でも、ベランダに干すのは一部のみ。共働きのため、洗濯は夜に行い、翌日の夕方に片付けるのが我が家のスタイルです。日中は留守なので、どうしても室内干しがメインになってしまいます。

休日には、シーツやタオルケットなどの大物をウッドデッキに干すこともありますが、平日はほぼ室内干しです。

反省点:室内干しを前提とした設計の重要性

これだけの物干しスペースを確保しても、夜に洗濯をする我が家では、どうしても室内干しがメインになります。この点を家を建てる前にしっかりと認識し、室内干しを前提とした設計計画を立てるべきでした。

例えば、

- 湿気を効率的に逃がすための換気計画

- 室内物干しポールの増設

- 調湿建材の導入

など、対策できたことはたくさんあります。

妻との綿密なシミュレーションが不足していたと、今更ながら痛感しています。

教訓:共働き家庭は室内干しを考慮した家づくりを

共働き家庭にとって、室内干しは避けて通れない問題です。これから家を建てる方は、ぜひ室内干しを前提とした家づくりを検討してください。そうすることで、梅雨時期だけでなく、一年を通して快適な洗濯環境を実現できるはずです。

理想を叶えてくれる建築会社は見つかりましたか?タウンライフなら複数社の見積りを比較できるから適正価格が分かります。間取りや土地の提案がもらうことができるので、家づくりが一気に進みます。タウンライフ家づくりを使って分かったメリット・注意点はこちらです。

洗濯物干し部屋、本当に必要?後悔しない家づくりのための賢い選択

住宅設計において、物干しスペースの重要性は見過ごされがちです。多くの工務店が提案する図面を見ていると、室内物干しスペースが十分に確保されていないケースが散見されます。「この家では、洗濯物をどこに干すのだろう?」と疑問に感じることも少なくありません。

結論から申し上げますと、「物干し部屋」は、生活の質を向上させる上で非常に重要な要素です。しかし、限られた住居スペースや予算の中で、専用の物干し部屋を設けることが難しい場合もあるでしょう。

物干し部屋を設けられない場合は、洗濯動線を綿密に計画することが不可欠です。洗濯機から物干しスペースへの移動距離、洗濯物の量、そして干し方などを考慮し、効率的な家事動線を確立しましょう。

例えば、浴室や脱衣所、階段室などに、室内物干し「ホスクリーン」を設置することで、限られたスペースでも洗濯物を干す場所を確保できます。

せっかく素敵なインテリアで統一された住居も、洗濯物が無造作に干されていると、生活感が際立ち、美観を損ねてしまいます。

近年、注目を集めているのが「ランドリールーム」です。脱衣所を拡張し、洗濯機、物干しスペース、アイロンがけスペース、洗濯物たたみスペースなどを集約することで、家事効率を大幅に向上させることができます。特に、子育て世帯では、子供の成長に伴い洗濯物の量が増加するため、ランドリールームの導入は、奥様の負担軽減に大きく貢献するでしょう。

住まいの設計においては、将来的な家族構成の変化やライフスタイルの変化を見据え、奥様が少しでも家事を楽しめるような動線計画と物干しスペースの確保を目指しましょう。

使っていない土地はありませんか?土地は所有しているだけでも税金がかかりますが、適切に活用することで節税しながら収益を得ることが可能です。下の記事では、土地活用の具体的な方法や初期費用の不安、収益化のコツなど、よくある疑問にお答えします。

ランドリールーム・物干し部屋の湿度対策:快適空間を実現する建材選びと換気計画

ランドリールームや物干し部屋を設計する上で、最も注意すべき点は「室内の湿度管理」です。湿度対策を怠ると、洗濯物の乾きが悪くなるだけでなく、カビや結露が発生し、住環境を損なう原因になります。

我が家では、木造住宅の特性を活かし、壁、断熱材、下地材、クロスに調湿性能の高い素材を採用しました。具体的には、壁の下地材に吉野石膏の「ハイクリンボード」を使用しています。ハイクリンボードは、ホルムアルデヒドを吸収・分解し、室内の空気を清浄に保つだけでなく、湿度の調整にも優れています。

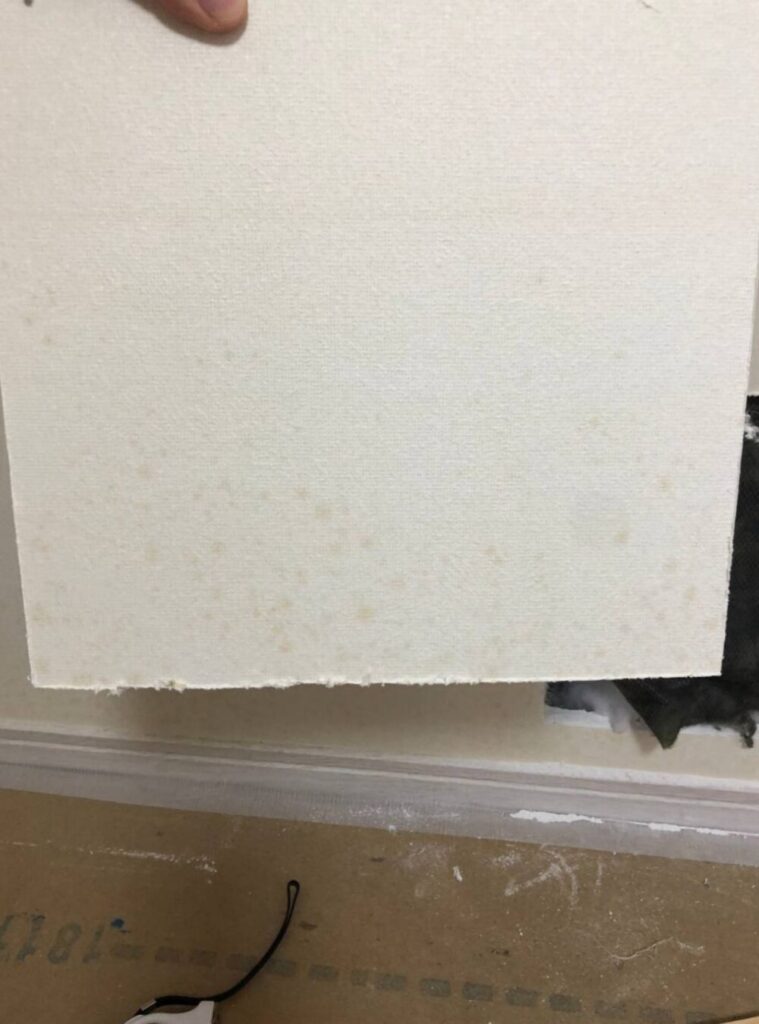

この構造により、室内の湿度が適切にコントロールされ、洗濯物の乾きが早くなりました。夜間の室内干しでも、朝にはほとんど乾くため、非常に快適です。しかし、壁内の湿気滞留が心配だったため、工務店に相談し、実際に壁を開けて確認しました。結果は、壁内はカラカラに乾燥しており、湿気滞留の心配は杞憂に終わりました。

壁の仕上げ材には、調湿性能のある「コットンクロス」を採用しました。コットンクロスは、室内の湿気を吸収し、快適な湿度を保ちますが、汚れやすく、破れやすく、黄ばみやすいというデメリットもあります。特に、白いコットンクロスは黄ばみが目立ちやすいため、濃い色のコットンクロスを選ぶことをおすすめします。

一方、一般的な「ビニールクロス」は、安価でメンテナンス性に優れていますが、調湿性能は低く、室内の湿度が高くなりがちです。ビニールクロスを使用する場合は、換気扇や除湿機、エアコンなどを併用し、湿度管理を徹底する必要があります。

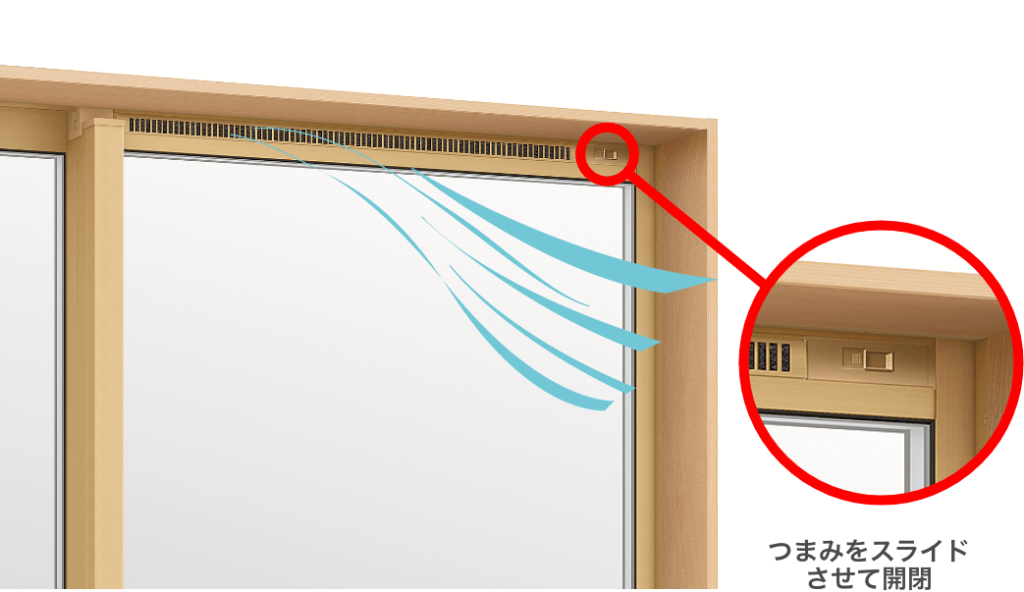

また、サッシの選択も重要です。「引き違い窓」は、雨天時に雨が吹き込みやすいですが、「横すべり出し窓」は、雨天時でも換気が可能です。我が家では、横すべり出し窓を多く採用し、雨天時でも窓を開けて換気できるようにしています。

高気密・高断熱住宅では、湿気がこもりやすいため、24時間換気システムなどの導入が必須です。これらの対策を講じることで、ランドリールームや物干し部屋を快適で健康的な空間に保ち、洗濯のストレスから解放されます。

「調湿建材ってどんな種類があるの?」「高性能だけどコスパの良い調湿建材を知りたい!」「メンテナンスがいらない調湿建材ってあるの?」「具体的にどうやって選べばいい?」家づくりのプロが、これらの疑問にお答えしながら、経済的で快適な生活を実現するための素材選びを徹底解説します。次の記事を読んで、理想の住まいづくりを一歩進めてみませんか?

洗濯物の物干し部屋、カビ発生を防ぐには?

洗濯物の物干し部屋は、湿気がこもりやすく、壁の素材や換気・除湿計画によってはカビが発生しやすい環境です。特に、以下のような場合に注意が必要です。

壁の素材: コットンクロスなど、湿気を通しやすい素材は、換気が不十分だとカビやシミが発生する可能性があります。

換気不足: サッシの換気框だけの換気では、洗濯物から放出される大量の水分を十分に排出できません。

梅雨や雨天時: 窓を開けて換気できない日が続くと、室内の湿度が高まり、結露やカビの発生リスクが高まります。

カビ発生を防ぐための対策

洗濯物からの湿気量に対して、十分な換気・除湿を行うことが重要です。以下の対策を検討しましょう。

換気扇の設置: 強制的に換気を行い、湿気を排出します。

熱交換換気システムの設置: 室内の温度変化を抑えつつ、効率的に換気します。

除湿機の使用: 室内の湿度を下げ、カビの発生を抑制します。

エアコンの除湿機能: 湿度を下げる効果があります。

調湿性能の高い素材の使用: 壁・床・天井に調湿性能のある素材を使用することで、湿度を調整します。

その他

- 洗濯物を干す際は、間隔を空けて風通しを良くすることも大切です。

- 部屋干し用の除湿器や扇風機、サーキュレーターを併用することで、より効果的に湿度を管理できます。

熱交換換気システム、本当に必要?ダクト式とダクトレス、どちらが我が家に合う?この記事を読めば、あなたの疑問が解決します。後悔しない換気システム選びのために、ぜひチェックしてください!

物干し部屋の湿度対策、調湿素材の種類と選び方

物干し部屋の湿度管理は、カビや結露を防ぎ、快適な室内環境を保つために重要です。「調湿」とは、湿度を適切な状態に調整することを指し、様々な素材がその役割を果たします。

調湿素材の種類

無垢材(杉、桧など)

- 自然素材ならではの調湿性、空気清浄効果、抗菌作用があります。

- 特に杉は調湿性能が高く、カビや雑菌の繁殖を抑制します。

- ナチュラルな風合いが魅力ですが、色味の調整にはオイル塗装などが必要です。

塗り壁材(珪藻土、漆喰、シラス壁)

- 優れた調湿性と消臭効果があり、都会的なインテリアにも合います。

- 珪藻土は特に調湿性能が高く、漆喰は消臭・抗菌効果に優れています。

- 施工には専門技術が必要な場合があります。

調湿建材(さらりあ~と、エコカラットなど)

- メーカーが調湿効果を科学的に検証して開発した建材です。

- デザインや機能性が豊富で、手軽に湿度調整が可能です。

- 比較的高価な製品が多いです。

紙クロス(オガファーザーなど)

- 自然素材の紙を使用した壁紙で、通気性と調湿性があります。

- ビニールクロスに比べて環境に優しい選択肢です。

調湿ボード

- 壁紙の下地に使用することで、調湿効果を高めます。

- 既存の壁紙の上から施工できる製品もあります。

素材選びのポイント

コスト: ビニールクロスに比べて高価な素材が多いですが、長期的な視点で考えると、貼り替えコストや健康面でのメリットも考慮しましょう。

デザイン: ナチュラル、モダン、シンプルなど、好みのインテリアに合わせて素材を選びましょう。

機能性: 調湿性能だけでなく、消臭効果や抗菌作用なども考慮すると、より快適な空間になります。

施工性: 塗り壁材など、専門技術が必要な素材もあります。DIYでの施工も考慮する場合は、施工しやすい素材を選びましょう。

✅「子ども部屋やリビングにはビニールクロスが一般的…でも、それって本当に安全?」

実は、ビニールクロスの成分や施工環境が、アレルギーやシックハウス症候群と関係しているケースもあります。

家族の健康を守るために、ぜひ以下の記事で**ビニールクロスの“見えないリスク”**をチェックしてみてください。

おすすめ

- 特に湿度が高くなりやすい物干し部屋には、調湿性能と抗菌作用に優れた杉の羽目板がおすすめです。

- モダンなインテリアには、珪藻土や漆喰などの塗り壁も良い選択肢です。

これらの情報を参考に、物干し部屋の環境や好みに合わせて、最適な調湿素材を選んでください。

我が家は駐車場経営で収益を得ています。空いてる駐車場スペースをアキッパで貸し出しして毎月5,000円程の収益になっています。akippaと特Pではどちらがお得なのかこちらの記事をご覧ください。

我が家は駅南で駅まで自転車で15分のところです。立地条件が良ければ毎月5,000円以上の収益は可能です。2年間運営してトラブルは今のところ無いです。少しでも収益が出るのは嬉しいですね。

梅雨も怖くない!快適な室内干しとスマートホーム化で、洗濯の悩みを解決

梅雨時期の洗濯物問題から解放され、室内干しでも快適に過ごせる家づくりは、日々のストレスを軽減し、暮らしの質を向上させます。

快適な室内干しを実現するためのポイント

設計段階での綿密な計画

- 物干しスペースの確保と、物干し竿などの設置計画。

- 床・壁・天井に調湿性の高い素材を採用。

湿度対策

- 換気計画と除湿計画をしっかりと行う。

- 湿度計を活用し、常に湿度を把握する。

これらの対策により、梅雨でも洗濯物が早く乾き、カビやダニの発生を抑え、快適な室内環境を維持できます。

スマートホーム化で、さらに快適な暮らしを

高気密・高断熱住宅では、室内の温度・湿度管理が重要になります。そこでおすすめなのが、「SwitchBot」を活用したスマートホーム化です。

外出先からの遠隔操作

- スマホで室内の温度・湿度を管理し、エアコンや加湿器などを操作。

自動制御

- アプリで設定した条件に基づいて、家電製品を自動的にオン/オフ。

- 例:室温が30度を超えたらエアコンをオン、湿度が40%以下になったら加湿器をオン。

データ管理

- 過去の温度・湿度データを記録し、傾向を把握。

- SwitchBotハブミニと連携すればWi-Fi経由でデータが全て無期限に保存できます。

「SwitchBot」でできること

温湿度管理

- 赤ちゃんやペット、観葉植物などの環境管理。

- 爬虫類・水槽・楽器・ワインセラーなどのデリケートな環境管理

防犯対策

- 見守りカメラで自宅の様子を外出先から確認。

- サーフボードやウェットスーツなどの盗難防止。

家電製品の遠隔操作

- エアコン、照明、洗濯機、ロボット掃除機などのオン/オフ。

- スマートスピーカーと連携して音声操作も可能。

スマートホーム化のメリット

時間と手間を削減

- 日々のルーティンワークを自動化し、趣味や好きなことに時間を使える。

安心・安全

- 外出先から自宅の状況を確認し、不安を解消。

省エネ

- 無駄な電力消費を抑え、電気代を節約。

「SwitchBot」は、簡単に導入できるスマートホーム製品です。一歩先の快適な暮らしを、ぜひ体験してください。

この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント