梅雨のジメジメ、夏のベタベタ…。湿気の多い季節を、エアコンや除湿機に頼らずに快適に過ごしたいと思いませんか?この記事では、電気代を抑えながら、理想的な湿度環境を叶える調湿建材を5つ厳選してご紹介します。家づくりのプロが、性能はもちろん、コストやメンテナンス性まで考慮したおすすめ素材を解説します。賢く調湿建材を取り入れて、経済的で心地よい住まいを実現しましょう。

これから新築やリノベする方の

湿度が高いと、不快に感じるだけでなく、カビやダニの発生にもつながります。一般的な湿度対策としては、エアコンの除湿機能や除湿機の使用が挙げられますが、気になるのは電気代ですよね。特に、昨今の電気料金高騰は、家計にとって大きな負担です。

これからの家づくりでは、できるだけ自然の力を活用し、電気の使用量を抑えながら湿度を60%前後に保つことが、人と住まいに優しい選択肢となります。調湿建材は、湿度が高い時には湿気を吸収し、乾燥している時には湿気を放出することで、室内の湿度を自然に調整してくれます。新築やリフォームを検討中の方は、内装材に調湿建材を上手に取り入れることで、一年を通して快適な住まいを実現できるでしょう。

湿気対策で使える調湿建材はどんな種類があるの?

「調湿」とは、室内の湿度を快適なレベルに保つこと。湿度が高すぎると、不快感だけでなく、カビやダニの発生、家具や建材の劣化を招き、低すぎると乾燥による肌や喉のトラブルを引き起こします。そのため、調湿は健康で快適な住環境を維持するために不可欠です。

内装に使える調湿建材は多岐にわたり、主に以下の6種類に分類できます。

塗り壁材(珪藻土、漆喰など)

- 珪藻土:微細な孔を持つ自然素材で、優れた吸放湿性を発揮。

- 漆喰:石灰を主成分とし、湿度調整と消臭効果も期待できます。

調湿石膏ボード

- 壁や天井の下地材として使用し、室内の湿度変化を穏やかにします。

- 壁紙と組み合わせることで、さらに調湿効果を高めることができます。

調湿壁紙

- オガファーザー(木チップ入り紙クロス)、珪藻土壁紙、吸放湿壁紙などがあり、デザインも豊富です。

- 調湿石膏ボードとの併用で、より高い調湿効果が期待できます。

無垢材(羽目板、床板)

- 木材は自然の調湿機能を持ち、特に針葉樹(杉、桧など)は広葉樹(ナラ、カバなど)よりも調湿性能に優れています。

調湿タイル壁材

- 「エコカラット」や「さらりあ~と」などの製品があり、デザイン性と機能性を兼ね備えています。

- メンテナンスが容易で、長期間使用できます。

これらの建材は、素材や特性によってコストや調湿性能が異なります。適切な建材を選ぶことで、快適な室内環境を実現できます。

調湿建材を選ぶ際は、以下のポイントを考慮しましょう。

・設置場所: 使用する部屋や場所によって最適な素材が異なります。

・デザイン:インテリアに馴染むデザインを選びましょう。

・予算:初期費用とランニングコストを考慮して選びます。

低コストで湿度をしっかり調整!石膏ボード下地の賢い選び方

調湿建材のコスト比較と賢い選択

住まいの湿度対策は、快適な空間づくりに欠かせません。調湿建材には様々な種類がありますが、コストを抑えつつ効果を実感したいなら、石膏ボードがおすすめです。

調湿建材の種類と特徴

塗り壁(珪藻土、漆喰など)

- 優れた調湿性能を持つが、材料費と施工費が高め。

調湿ボード(石膏ボード)

- 比較的安価で、施工も容易。

- クロスとの組み合わせで調湿効果を高めることができる

調湿壁紙

- 手軽に施工できるが、調湿性能はボードに劣る場合がある。

無垢床板・羽目板

- 自然素材ならではの調湿効果と質感があるが、材料費は高め。

おすすめの調湿ボード

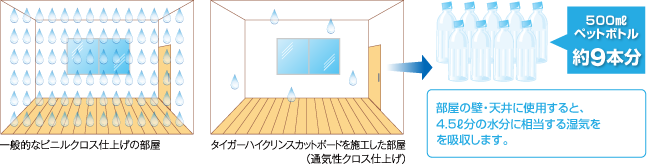

吉野石膏の「ハイクリン スカットボード」は、調湿性能に加え、ホルムアルデヒドの吸収分解機能も備えた高機能製品です。

- 高い調湿性能:室内の湿度変化に合わせて、湿気を吸収・放出。

- 快適な室内環境:カビや結露の発生を抑制し、乾燥も防ぎます。

- 優れた空気清浄効果:ホルムアルデヒドを吸収し、室内の空気をきれいに保ちます。

例えば、6畳の部屋の壁と天井に「ハイクリン スカットボード」を使用した場合、約4.5Lの水分を吸収する能力があります。

クロスの選び方も重要

調湿ボードと組み合わせるクロスには、「吸放湿性・通気性」に優れた製品を選びましょう。これにより、調湿効果をさらに高めることができます。

まとめ

調湿性能を持つ石膏ボードは、コストパフォーマンスに優れた湿度対策の選択肢です。適切な製品を選び、クロスとの組み合わせを工夫することで、快適な室内環境を実現できます。

👉ビニールクロスは健康に悪い?知られざるデメリットと健康被害のリスクを解説!

「子ども部屋やリビングにはビニールクロスが一般的…でも、それって本当に安全?」実は、ビニールクロスの成分や施工環境が、アレルギーやシックハウス症候群と関係しているケースもあります。家族の健康を守るために、**ビニールクロスの“見えないリスク”**をチェックしてみてください。

湿度調整と快適な空間づくりに!珪藻土・漆喰の塗り壁徹底比較

珪藻土とは?

湿度調整に優れた素材として注目される珪藻土は、古代の植物性プランクトンが堆積してできた自然素材です。無数の微細な穴が特徴で、この穴が湿度調整、消臭、断熱などの効果を発揮します。

珪藻土の主な特徴

調湿性

- 湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥時には放出。

- 室内の湿度を快適な状態に保ちます。

耐火性

- 七輪や耐火レンガの材料としても使われる高い耐火性。

吸水性・速乾性

- 水分を素早く吸収し、乾燥も早いため、カビや雑菌の繁殖を抑制。

消臭性

- 生活臭やペットの臭いなどを吸着し、消臭効果も期待できます。

珪藻土の湿度調整効果

夏:高い湿度を吸収し、室内を涼しく快適に保ちます。

冬:乾燥した空気に水分を放出し、潤いを保ちます。

湿度調整:室内の湿度を40%~70%の快適な範囲に調整し、結露を防ぎます。

珪藻土のデメリット

汚れやすさ:液体をこぼすとシミになりやすく、汚れが落ちにくい。

耐久性:衝撃に弱く、ひび割れや欠けが生じることがあります。

漆喰とは?

漆喰は、消石灰を主成分とする日本の伝統的な塗り壁材です。古くから城や寺院などの建築に使用され、優れた調湿性や耐久性を持っています。

漆喰の主な特徴

調湿性:珪藻土と同様に、湿度を調整する機能があります。

防火性:高い耐火性を持ち、火災時の延焼を防ぎます。

防カビ・抗菌性:アルカリ性のため、カビや細菌の繁殖を抑制します。

耐久性:非常に耐久性が高く、長期間美しい状態を保ちます。

消臭性:生活臭などを吸着し、消臭効果もあります。

漆喰の湿度調整効果

湿度調整:室内の湿度を適切に保ち、快適な空間を作ります。

快適な空気環境:湿度を40%~70%に保ち、結露を防ぎます。

漆喰のデメリット

施工の難しさ:専門的な技術が必要で、施工費用が高くなる傾向があります。

コスト:高品質な漆喰は、他の建材に比べて高価です。

珪藻土と漆喰の比較

珪藻土と漆喰は、どちらも優れた調湿性能を持つ自然素材ですが、それぞれに特徴があります。

- 調湿性を重視するなら珪藻土、耐久性や防カビ性を重視するなら漆喰がおすすめです。

- また、コストや施工の難易度も考慮して、最適な素材を選びましょう。

どちらの素材も、適切に施工することで、快適で健康的な室内環境を実現できます。

珪藻土と漆喰は、どちらも優れた調湿性能を持ち、快適な室内環境を提供しますが、取り扱いや施工に注意が必要です。

湿度調整と心地よさを両立!無垢材の床・壁で快適な住まい

自然素材で、手間いらずの快適空間

湿度調整に優れた建材をお探しなら、無垢材の床や壁がおすすめです。特に、杉、ヒノキ、松などの針葉樹は、その高い調湿効果と心地よい香りで、住まいにやすらぎをもたらします。

無垢材のメリット

優れた調湿効果: 湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は放出。一年を通して快適な湿度を保ちます。

メンテナンスの手間が少ない: 一度施工すれば、ほとんどメンテナンスは不要。

自然な美しさ: 木材ならではの温かみと美しさが、住まいに豊かな表情を与えます。

香りによるリラックス効果: 杉やヒノキの香りには、心身をリラックスさせる効果があります。

無垢材の種類と効果

杉: 血圧や脈拍を下げ、安眠を促す効果があります。

ヒノキ: 集中力を高め、心を落ち着かせる効果があります。

松: 空気を浄化し、リフレッシュ効果をもたらします。

無垢材の活用アイデア

リビング: 壁や天井に無垢材を使用すると、心地よい香りに包まれたリラックス空間になります。

寝室: 無垢材の優しい香りが、質の高い睡眠をサポートします。

ランドリールーム: 高い調湿効果で、湿気を抑え、快適な空間を保ちます。

床: 針葉樹の壁に広葉樹の床も、デザイン性が高くおしゃれです。

メンテナンスとDIY

無垢材は、時間の経過とともに色が変わることがありますが、オイル塗装を施すことで変色を防ぎ、美しい状態を保つことができます。オイル塗装はDIY初心者でも比較的簡単にできるので、家族で一緒に作業するのも楽しいでしょう。

まとめ

無垢材は、調湿効果だけでなく、香りや見た目の美しさでも住まいの質を高めてくれます。

ぜひ、無垢材を取り入れて、快適で心地よい住まいを実現してください。

👉無垢床とは?塗装の種類や手入れ・掃除・メンテンナンス・えぐれ補修の方法を詳しく解説!

「無垢床って憧れるけど、お手入れが大変そう…」そんな風に思っていませんか?この記事では、無垢床の塗装の種類から、日々の手入れ、傷の補修方法まで、あなたの疑問を全て解消します。

呼吸する壁で、快適な住まいを!オガファーザーの魅力

自然素材で、健やかな空気環境を

近年、健康志向の高まりとともに、住まいの空気環境への関心が高まっています。特に壁材は、室内の湿度を調整し、快適な空間を保つ上で重要な役割を果たします。そこで注目したいのが、自然素材で作られた「オガファーザー」です。

オガファーザーとは?

オガファーザーは、ドイツで生まれた木チップ入り紙クロスです。再生紙とウッドチップ、またはバージンパルプを原料としており、高い通気性と調湿性を誇ります。

オガファーザーのメリット

優れた調湿性: 木チップが湿度を調整し、結露やカビの発生を抑えます。

高い通気性: 壁を通して湿気を排出し、室内の空気を清潔に保ちます。

環境に優しい: 再生紙や天然素材を使用しており、環境負荷が少ないです。

メンテナンス性: 張り替え不要で、漆喰調水性塗料で塗り重ねることで、長く使用できます。

健康への配慮: ビニールクロスによるカビや化学物質のリスクを軽減します。

他の壁材との比較

珪藻土壁紙: 珪藻土の粉末を練り込むことで調湿性を高めていますが、オガファーザーほどの通気性はありません。 吸放湿壁紙: 湿気を吸収・放出しますが、通気性が低いため、結露のリスクがあります。

通気性壁紙: 透湿性が高いですが、調湿効果はオガファーザーに劣ります。

ビニールクロス: 日本で広く普及していますが、通気性が低く、カビや化学物質のリスクがあります。

オガファーザーのメンテナンス

オガファーザーは、メンテナンス性に優れているのも特徴です。漆喰調水性塗料を塗り重ねることで、美しい状態を長く保つことができます。天然成分の塗料を使用すれば、さらに安心です。

まとめ

オガファーザーは、健康で快適な住まいを実現するための理想的な壁材です。自然素材ならではの温かみと機能性を、ぜひ体感してください。

透湿性建材に求められる透湿試験でも、一般的な塩ビクロスに比べ、約16倍の放湿性能があります。

調湿壁材で快適な室内空間を!機能性もデザイン性も優れたおすすめ製品を紹介

調湿壁材は、室内の湿度を快適な状態に保つための建材です。湿度が高い時には湿気を吸収し、乾燥している時には湿気を放出する機能があり、結露やカビの発生を抑制する効果も期待できます。さらに、消臭・防臭、抗菌・抗ウイルス、アレルギー対策、ホルムアルデヒド吸着、VOC低減など、多岐にわたる機能を持つ製品も多く、快適で健康的な室内環境づくりに貢献します。

近年では、デザイン性に優れた製品も豊富に登場しており、インテリアのアクセントとして活用する方も増えています。アートの代わりに設置したり、壁一面に施工したりすることで、空間の雰囲気を大きく変えることも可能です。また、比較的簡単に施工できる製品も多く、DIYに挑戦したい方にもおすすめです。

調湿壁材の調湿性能は、製品によって異なります。LIXILの「エコカラットプラス」は、珪藻土の約5~6倍、調湿壁紙の25倍以上の吸放湿量を誇り、特に優れた調湿性能を持つことが確認されています。

主なメーカーとしては、大建工業、LIXIL、朝日ウッドテックなどが挙げられます。

大建工業「さらりあ~と」「クリアトーン」

- 一般的なクロス仕上げの約6倍の吸湿力を持つ「さらりあ~と」は、シンプルなデザインで様々な空間に調和します。

- 「クリアトーン」は、調湿機能に加え、高い吸音性能も持ち合わせており、快適な音環境も実現します。

LIXIL「エコカラット」

- 豊富なバリエーションとデザインが魅力で、コンパクトなサイズも展開しており、自由なコーディネートが可能です。

- 高い調湿性能に加え、消臭効果も期待できます。

朝日ウッドテック「COOL JAPAN」

- 杉や桧などの天然木を使用しており、木の持つ調湿性能を最大限に活かした製品です。

- 木ならではの温かみのある質感と立体感が、個性的な空間を演出します。

調湿壁材を選ぶ際は、デザインだけでなく、調湿性能やその他の機能、施工性なども考慮することが大切です。ご自身のライフスタイルや好みに合わせて、最適な製品を選びましょう。

調湿壁材の選び方のポイント

- 調湿性能:製品ごとの吸放湿量を確認しましょう。

- デザイン:インテリアに合うデザインを選びましょう。

- 機能性:消臭、抗菌など、必要な機能があるか確認しましょう。

- 施工性:DIYで施工する場合は、施工しやすい製品を選びましょう。

- 価格:予算に合わせて選びましょう。

調湿壁材の施工場所

- リビング:家族が集まるリビングには、快適な湿度環境が重要です。

- 寝室:睡眠の質を高めるために、湿度を適切に保ちましょう。

- 玄関:湿気やニオイがこもりやすい玄関には、調湿・消臭効果のある製品がおすすめです。

- 水回り:結露やカビが発生しやすい水回りには、調湿・防カビ効果のある製品を選びましょう。

👉洗濯物の室内干しはどこに干す?梅雨時期でも快適に過ごせる家づくりのポイントを解説!

雨の日、室内に洗濯物が溢れて困っていませんか?干す場所が足りない、乾きにくい、リビングは避けたい…。そんなお悩みを解決する、快適な室内干しのアイデアをご紹介します!

まとめ:調湿建材を過信は禁物!賢く活用して快適な住まいを実現しよう

調湿建材は、室内の湿度を調整し、快適な空間づくりに役立つ優れた建材です。しかし、調湿建材だけに頼りすぎるのは禁物です。

調湿建材の限界を理解する

家族構成や生活スタイルによる影響

- 洗濯物の量や入浴回数など、家族構成や生活スタイルによって室内の湿度は大きく変動します。

- 特に、洗濯物の室内干しが多い家庭では、調湿建材だけでは湿度調整が追いつかない場合があります。

天候の影響

- 梅雨時期など、長期間多湿な状態が続くと、調湿建材が飽和状態になり、十分な調湿効果が得られないことがあります。

- 実際に、調湿建材を使用していても、梅雨時期に壁紙にシミが発生したという事例もあります。

空間の広さと建材の面積

- 調湿効果は、部屋の広さや建材の施工面積によっても左右されます。

- 広い空間や、湿気の発生量が多い空間では、より多くの調湿建材が必要になります。

調湿建材を最大限に活かすために

換気設備の併用

- 調湿建材と換気扇や換気システムを併用することで、効率的に湿度を調整できます。

- 特に、室内干しをする部屋や水回りなど、湿気がこもりやすい場所には、換気設備の設置がおすすめです。

エアコンや除湿機の活用

- 梅雨時期など、特に湿度が高い時期には、エアコンや除湿機を併用することで、より快適な湿度環境を維持できます。

設計段階からの検討

- 調湿建材の効果を最大限に活かすためには、家づくりの設計段階から調湿建材の使用を検討することが重要です。

- 換気や空調も考慮した設計をすることで、より快適な住まいを実現できます。

まとめ

調湿建材は、快適な住まいづくりに役立つ優れた建材ですが、万能ではありません。換気設備や空調設備と併用することで、より効果的に湿度を調整し、快適で健康的な住環境を実現しましょう。

補助金を使ってお得に「快適な住まい」に新築やリノベする方法とは!

新築やリフォームをする場合には、⼦育てグリーン住宅支援事業を使うことで、住宅価格を下げることができます。

「省エネの高い住まい」にする際、新築やリフォームで利用できる補助金制度の一つに「⼦育てグリーン住宅支援事業」(旧:子育てエコホーム支援事業)があります。この制度を活用すれば、住宅の初期費用を抑えながら、快適で環境に優しい住まいを実現することが可能です。

⼦育てグリーン住宅支援事業とは?

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、「ZEH水準やその基準を大きく上回る省エネ住宅」の取得や、既存住宅の「省エネリフォーム等」を行う場合、所定の補助金が交付されます。

国が提供する補助金制度で、省エネ性能の高い住宅の新築やリフォームを際に行うために、条件を満たすことで一定額の補助金を受け取れる仕組みです。

・新築住宅には最大160万円/戸が補助されます。

・断熱改修やエコ住宅設備の設置などのリフォーム工事には、最大60万円/戸が補助されます。

・高断熱窓の設置には、最大200万円/戸が補助されます。

・高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファーム)の設置には、最大20万円/戸が補助されます。

※令和6年11月22日以降の着工現場が対象になります。

【国土交通省・環境省】子育てグリーン住宅支援事業の詳細はこちらです。

以上のポイントをもとに、ライフスタイルや住宅環境に合った全館空調を選ぶことで、長期的な快適性と省エネ効果が期待できます。

次に読むと役立つ関連記事

- 【経験談あり】自然素材の家で後悔する人の特徴と回避ポイントとは?

実際の経験談を交えながら、自然素材の家で後悔しやすい人の特徴と、その回避ポイントを具体的に解説します。 - タウンライフ家づくりを使って分かったメリット・注意点はこちらです。

タウンライフなら複数社の見積りを比較できるから適正価格が分かります。間取りや土地の提案がもらうことができるので、家づくりが一気に進みます。 - 自宅駐車場を貸して稼ぐ!『akippa』 vs 『特P』完全比較で最適な選択法

まだまだ普及率の低い駐車場シェアリングサービスを、我が家で使っている実体験をもとに解説します。

この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント