これから家を新築する方の中には

✅木材の窓枠は傷がつきやすそう…

✅木質シート貼り建材と木材の違いが分からない…

✅窓枠を木材にしたいけどメンテナンスが大変そう…

と、窓枠の素材選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか?実は、多くの方は窓枠のことを考えることもなく、どのような素材があるのか、何が良いのかさえ分からないまま建築会社にお任せしてしまうのが現状です。

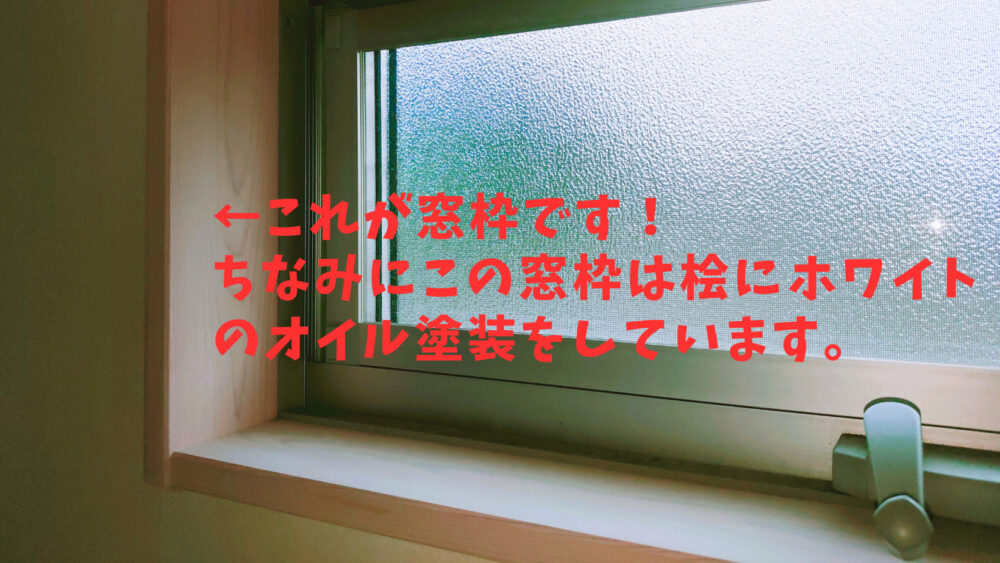

みなさんは窓枠が家のどの部分のことか分かりますか?

まず、窓枠には主に「木質シート貼り建材」と「無垢木材」の2種類があります。どちらを選ぶかで、耐久性・メンテナンス性・結露への影響などが大きく変わってきます。

この記事では、「木質シート貼り建材」と「無垢木材」の違いを詳しく解説し、あなたのマイホームに最適な窓枠の選び方をお伝えします。窓枠について詳しく知ることで窓枠の愛着が湧き、無垢木材の経年美を楽しみながら、いつまでも綺麗な窓枠を保つことができます。

窓枠は家の中でも劣化するのが早いところです。家の外観や間取り次第でも劣化する速さが変わります。素材の違いを知ることで、窓枠に無垢木材をオススメしている理由が分かります。

せっかく家を建てるなら建築会社に任せっきりにしないで、窓枠のこともほんの少し考えてみませんか?

窓枠の役割りとは?

窓枠は普段あまり意識されることがありませんが、実は家の開口部を守る重要な役割を担っています。なかなか注目することがない窓枠ですが、窓枠の役割をまとめると下の3つになります。

1️⃣サッシまわりを美しく見せる

2️⃣サッシを守るための金具を隠す

3️⃣結露による汚れやクロスの剥がれから開口部を守る

近年、サッシは高性能化に伴い構造が複雑になっています。見た目はスッキリしていますが、内部には様々な部品が使われており、窓枠を設置することでこれらを隠し、スッキリとした仕上がりになります。

また、サッシを壁に固定するためには金具が必要ですが、窓枠を取付けることでこれを目立たなくし、デザイン性を向上させる効果もあります。

窓枠は、デザインの一部ではなく、快適に過ごすために欠かせないものです!

さらに、サッシ部分は断熱性が低いため、室内と室外の温度差によって結露が発生しやすいため、窓枠がないと壁紙(クロス)が結露で汚れたり臭ったりする原因になります。

窓枠は無垢木材がオススメな理由とは?

窓枠は家の中でも特に日差しを直接受けやすく、雨が吹き込んで濡れたり、結露によって劣化しやすい部位です。そのため、適切な素材選びが重要になります。

我が家の窓枠比較

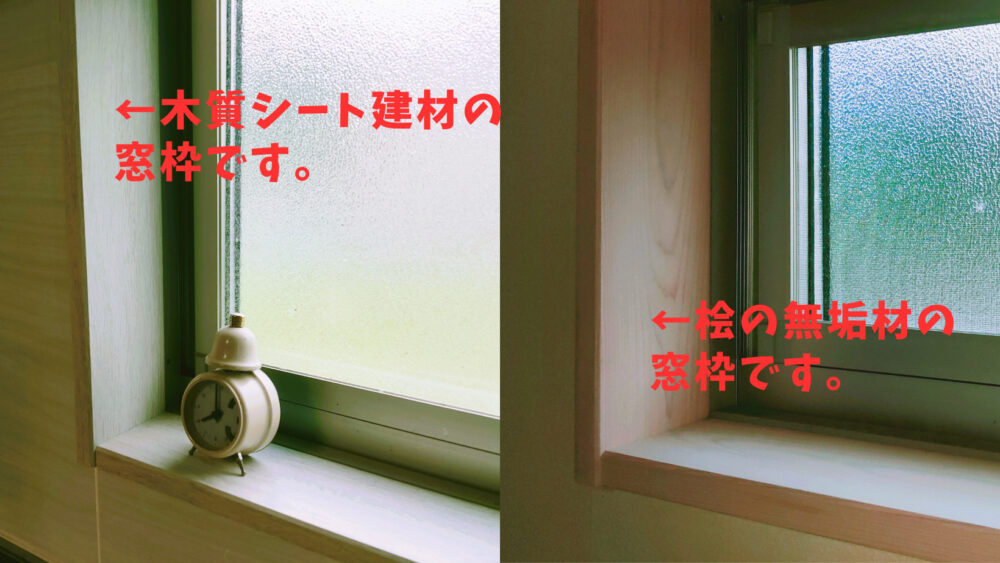

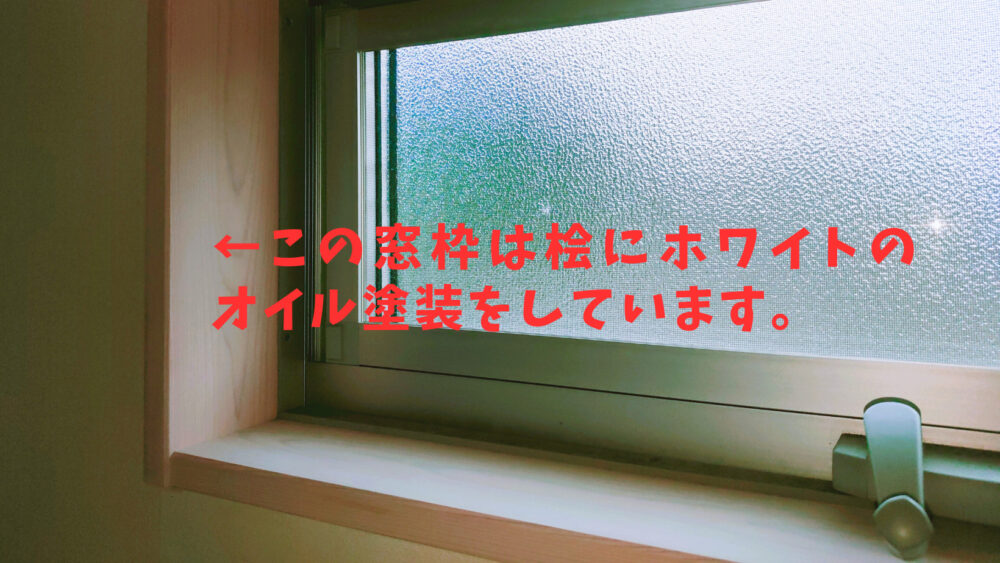

下の写真は、我が家の窓枠材です。左が「木質シート建材」の窓枠、右が「桧の無垢材」の窓枠で、後者にはホワイトのオイル塗料を塗っています。

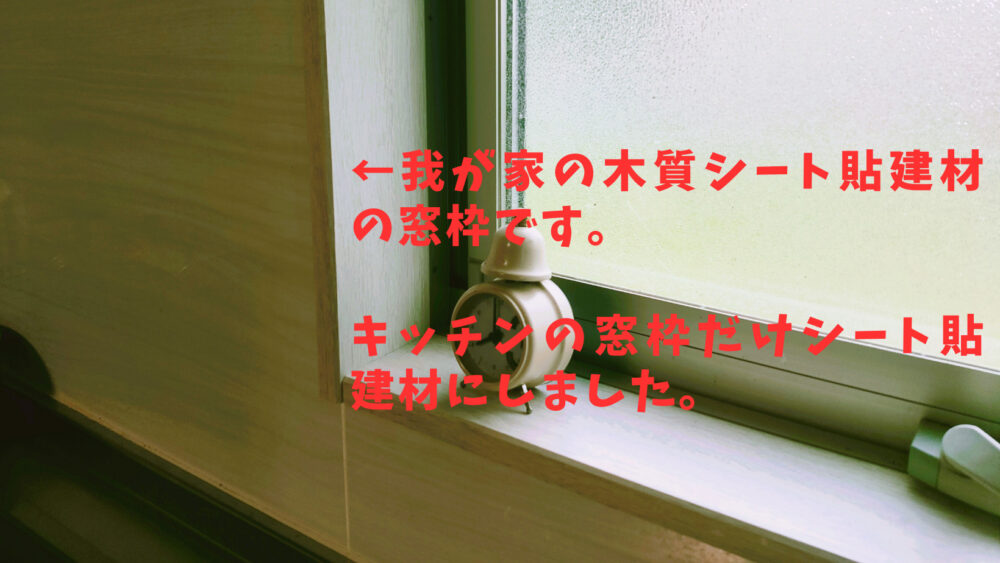

「木質シート建材」はパナソニック製で、傷や汚れに強いシートを採用しています。我が家では、キッチンの窓枠だけを「木質シート建材」にしました。油汚れや料理の飛び散りを考慮すると、掃除のしやすさはメリットです。

木質シート建材の問題点

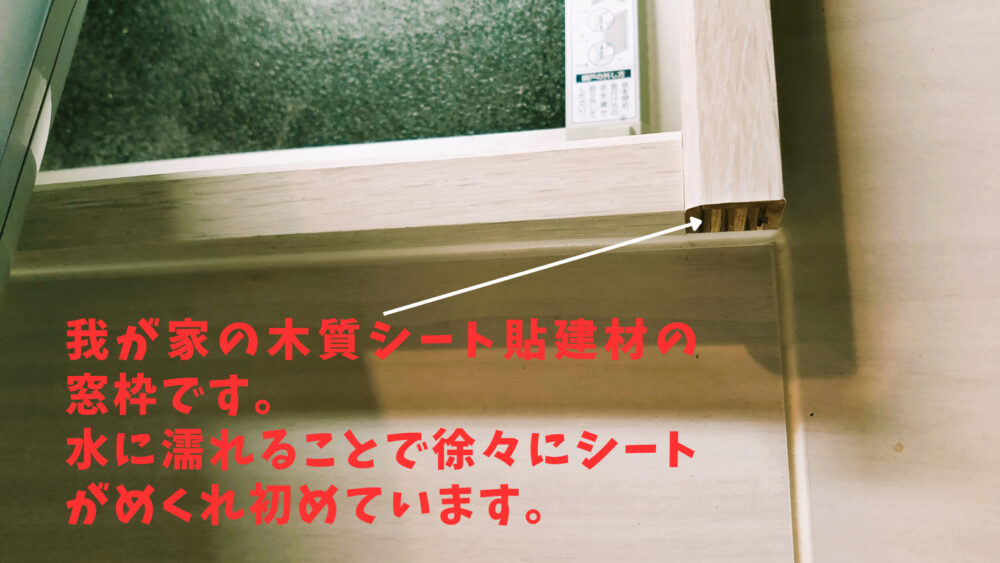

ところが、築6年を迎えた最近、キッチンの窓枠の下部分に問題が発生しました。本来なら木口を隠すシールが貼られているはずの箇所にシールがなく、水滴の影響でシートがふやけてしまいました。

このまま放置すると剥離が進行してしまうため、急いで木口隠しのシールを取り寄せて対応することにしました。

メーカーの木質シート建材は日差しによる変色や、水分による剥がれが生じる点が欠点です。開発の進化により強度は増していますが、直射日光や水への耐性は依然として課題となっています。

無垢木材のメリット

一方で、無垢木材も直射日光による変色や乾燥による割れのリスクがあります。しかし、適切な木材選びと保護塗装を施せば、経年劣化に強い窓枠にすることが可能です。

我が家の桧の窓枠は、加工後にDIYでホワイトのオイル塗装を施しました。オイル塗装は木材に浸透し、木の保護とともに調湿性能を維持するため、木の呼吸を妨げません。そのため、6年経っても日焼けや割れは発生していません。

無垢材は傷がつきやすい点が気になるかもしれませんが、窓枠は日常的に触れることが少なく、特に問題にはなっていません。唯一、掃除の際に私が触れる程度です。

木材の窓枠をおすすめする理由

「木質シート建材の窓枠」は掃除のしやすさが魅力ですが、経年劣化による傷みが避けられません。一方、「無垢木材の窓枠」は時間とともに日焼けや酸化で色味が変わりますが、それが経年美となり、手入れを重ねることで味わいが増していきます。

また、木材は表面を削ることで美しさを蘇らせることができます。傷が入ったとしても削れば目立たなくなり、それ自体が木の風合いとなっていく点も魅力です。

多少のメンテナンスは必要ですが、その手間をかけることで無垢木材ならではの経年美を楽しむことができます。窓枠の素材選びに迷っている方は、ぜひ無垢木材を検討してみてください。

無垢フローリングのお手入れ方法

フローリングは無垢木材をお使いですか?無垢フローリングは塗装ごとにお手入れ方法が変わります。塗装に合わせたお手入れをすることで、無垢フローリングの経年変化を楽しみながら、いつまでも美しい床材を保つことができます。

以下の記事では、無垢フローリングの塗装ごとのお手入れ方法や補修方法について詳しく解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

👉無垢床とは?塗装の種類や手入れ・掃除・メンテンナンス・えぐれ補修の方法を詳しく解説!

「木質シート貼り建材」と「無垢木材」のメリットとデメリット

それぞれのメリットとデメリットを下の表にまとめました。

「木質シート貼り建材」の窓枠のメリット、デメリット

| メリット | デメリット |

| 伸縮や変形がほとんどない | 傷が目立ちやすく、自分で補修するのは難しい |

| サッシの大きさにピッタリカットされた窓枠は施工が簡単 | 傷を直す場合は補修屋さんに依頼して直すため補修費用がかかる |

| 大工職人を選ばない、誰でも同じ施工ができる | 化学物質を多く使っているので空気の環境が悪くなる |

| 工期を短縮できる | 印刷の木目パターンが入る |

| 低コストでの仕上げができる | 年月が経つと劣化した印象になる |

| カラーが豊富に揃っている | 無機質なシート建材は肌触りが冷たい |

ここからは表の内容を解説します。

「木質シート貼り建材」のメリット

- 合板やMDFの芯材にシートを巻いて接着しているため、伸縮や変形がほとんどない。

- サッシの大きさにジャストカットした窓枠を現場に搬入できる。

- ジャストカットされた窓枠は寸法がピッタリで、切る必要がなく施工しやすい。

- 組み立てて接着するだけなので、工期を短縮できる。

- メーカーによる大量生産のため、低コストで仕上げられる。

- 木質シートの木目やカラーが豊富で、インテリアに合わせやすい。

- 傷が入りにくく、汚れにくい。

- 日々の手入れが簡単。

「木質シート貼り建材」のデメリット

- 傷が入ると目立ちやすい。

- 木目を印刷したシートなので、同じ木目パターンが繰り返される。

- 無垢材より傷は付きにくいが、綺麗に補修するには専門業者に依頼する必要がある。

- 窓枠を作る際に接着剤などの化学物質を使用するため、室内の空気環境に影響を及ぼす可能性がある。

- 経年劣化が進むと、見た目の劣化が顕著になる。

- 日焼けで木目が薄くなったり、シートが剥がれてめくれたりする。

- 窓枠を交換する際、大掛かりな工事が必要になり、コストがかかる。

- メーカーの接着剤の強度によって耐久性が左右される。

- 接着剤が弱い場合、シートが剥がれやすい。

「無垢木材の窓枠」のメリット、デメリット

| メリット | デメリット |

| 少しの傷なら自分で削って傷を消すことができる | 汚れや傷が付きやすい |

| 木の質感が温かみがある | 割れや反りなど変形する |

| 経年変化を楽しめる | 価格が高い |

| 調湿効果がある | 無垢材を造作できる大工職人が必要 |

| 化学物質を使っていないので身体に優しい空気環境になる | 工期がかかる |

| 自分の好きな色に自分で塗装できる | 手入れする必要がある |

| 傷が味になる | 水に弱いのでシミが付きやすい |

ここからは表の内容を解説します。

「無垢木材の窓枠」のメリット

- 天然木なので1枚1枚、木目や色合いが異なるため、自分だけのオリジナルな窓枠を作ることができます。

- 木の質感が生み出すナチュラルな風合いは、落ち着いた空間づくりに最適です。

- 傷がついた場合でも、水を含んでアイロンで熱を加えることで、凹みを目立たなくすることが可能です。 浅い傷であれば、表面を軽く削ることで元の美しさに蘇らせることができます。

- 無垢材はオイル塗装をすることで、新築同様の美しさを保つことができます。

- 木材は時間の経過とともに色合いが変化し、味わいが増します。種類によっては、徐々に色が濃くなり、艶が出て木目が際立つものもあります。

- 木材の種類によって変化の仕方が異なるため、事前に特徴を調べ、自分の好みの木の味わいある変化を楽しみながら手入れをすることで愛着が持てます。

「無垢木材の窓枠」のデメリット

- 木材は柔らかい素材のため、シート貼り建材に比べて傷や汚れがつきやすく、定期的なお手入れが必要です。

- 湿気が多い時期には水分を吸収して膨張し、冬の乾燥時には水分を放出して収縮するため、反りや割れ、変形が起こることがあります。

- シート貼り建材のように大量生産ができないため、無垢材は価格が高くなる傾向があります。 特に広葉樹は海外からの輸入が多いため、原材料価格の高騰や円安の影響を受けやすく、仕入れコストが上がることがあります。

- 木材は、丸太から製材し、加工場で窓枠用に加工した後、現場で大工がサッシの寸法に合わせて調整します。 塗装をする場合は塗装職人が担当するなど、工程が多いためコストが上がりやすく、施工には時間がかかります。

- 無垢材の加工・取り付けには専門的な技術が求められるため、木材を扱う大工職人が必要になります。

- 木材は水分を吸収しやすい特性があるため、水がついたまま放置するとシミになりやすく、劣化の原因となります。

窓枠のシート貼りタイプがNGな場合とは

窓枠の素材は、家の設計や外観に合わせて選ぶことで、美しい状態を長く保つことができます。

我が家では、桧材にホワイトのオイル塗装を施した窓枠を採用しました。 新築から約8年(2025年)が経過しましたが、とにかく綺麗な状態を保っています。

この桧材の窓枠を選んだ理由のひとつに、築10年以上のアパートでの生活経験があります。

シート貼り窓枠の劣化体験

以前住んでいたアパートは、最近流行している「軒ゼロ」のデザインで、窓枠には一般的な「シート貼りの建材」が使われていました。

しかし、軒がないため雨が降ると窓が開けられないという不便さがありました。 さらに、雨が降り始めるとすぐに窓を閉めないと、部屋の中に雨が吹き込んでしまうことも何度もありました。

その結果、築10年を迎えた頃には、窓枠のシートが日焼けで色落ちし、雨による劣化で剥がれボロボロになったりしていました。 床板も同様に、日焼けや雨の影響でシートが傷んだ部分が目立ってきました。

軒の重要性と窓枠選びのポイント

この経験から、我が家では軒を深く出し、窓枠が直接雨に濡れにくい設計にしました。

私の仕事柄、新築の設計図を見る機会が多いのですが、最近は軒ゼロの家が増えています。そして、軒ゼロの家でシート貼りの窓枠を採用しているケースも多く注目されます。

軒ゼロのデザインは見た目がスタイリッシュですが、雨が吹き込みやすいため、窓枠の素材選びには注意が必要です。

軒ゼロの場合の対策

軒ゼロの家を検討している場合、以下のような対策を考えればよいでしょう。

- 「横滑り出し窓」を採用する→ 雨が直接吹き込みにくい。

- 窓枠や床板に無垢木材を使用する→シート貼りに比べて耐久性が高く、経年変化を楽しめます。

- シート貼りの建材を使う場合は軒をしっかり出す→ 窓枠が雨に濡れてしまいます。

窓枠や床板を長く美しく保つためには、建物のデザインと素材の特性を理解し、窓枠に配慮した設計を大切にすることです。

軒ゼロのデザインを採用する場合は、窓枠が劣化しやすいリスクを考慮し、適切な素材や対策を選ぶことをおすすめします。

材木屋が教える!窓枠に最適な「無垢木材」の選び方

窓枠の素材は、軒の出やサッシの種類に合わせて無垢を選ぶことで、窓枠をいつまでも綺麗な状態を保つことができます。木材を選ぶ場合、どのようなポイントを基準にすればよいのでしょうか?

窓枠の素材選びでは、材料コスト・硬さ・見た目・色を考慮しながら木材の種類を決めるのがポイントです。無垢材には様々な種類がありますが、材木屋の私が特におすすめする木材を厳選して紹介します。

無垢木材の種類

無垢材は、大きく分けて「針葉樹」と「広葉樹」の2種類があります。

1.針葉樹(軽くて柔らかい木材)

針葉樹は比較的軽くて柔らかいため、傷がつきやすいというデメリットがありますが、その分調湿性能が高く、抗菌・防虫・消臭・リラックス効果などのメリットがあります。また、触り心地もよく、夏は冷たく、冬は暖かみを感じられるのが特徴です。

住宅でよく使われる針葉樹には、杉・桧・松があります。

おすすめの針葉樹:桧(ヒノキ)

私が窓枠におすすめする針葉樹は桧材です。

写真は桧の木目です。

桧材のメリット

✅ コストバランスが良い

✅ 流通量が多く入手しやすい

✅ そこそこな硬さがあり施工しやすい

✅ 抗菌・防虫・消臭効果がある

特に杉材はコストを抑えられるメリットがありますが、白太(しらた)の部分は日焼けによる痩せが発生しやすいため注意が必要です。窓枠に使う場合は、水やカビに強い「赤身材」を選び、オイル塗装で保護することで長持ちさせることができます。

2. 広葉樹(重くて硬い木材)

広葉樹は重く硬いため、傷がつきにくいというメリットがあります。

広葉樹は、机や椅子、家具、床材などにもよく使われ、オーク・サクラウォール・ナット・ホワイトアッシュ・栗・レッドオークなどを代表する木材です。

おすすめの広葉樹:ホワイトアッシュ・レッドオーク

窓枠に使う広葉樹の中で特におすすめなのは、ホワイトアッシュとレッドオークです。

写真はオークの木目です。

ホワイトアッシュの特徴

✅野球のバットやギターにも使われる強度のある木材

✅流通量が多く、比較的コストを抑えやすい

✅硬いため傷がつきにくく、見た目が美しい

ただし、無機質なシート建材とは違い、木ならではの温かみがあり、通気性もサラサラとして心地よいため、窓枠としての魅力は十分です。

我が家の窓枠に桧を選んだ理由

我が家の窓枠には、比較的柔らかい桧の素材を使用していますが、新築から6年経過した現在でも傷はほとんどありません。

また、桧素材を選んだもう一つの理由はムカデ対策です。

ムカデは桧の香りを嫌うと言われており、窓からの侵入を防ぐために桧材を選びました。

窓枠の無垢材選びのポイント

✔ コストを抑えたいなら → 杉・桧

✔ 傷がつきにくい窓枠にしたいなら → ホワイトアッシュ・レッドオーク

窓枠の素材を選ぶ際は、コスト・耐久性・メンテナンス性などを総合的に考え、自分のライフスタイルに合った木材を選ぶことが大切です。

長く使うものだからこそ、窓枠には木の温もりや質感を備えた無垢材を取り入れてみてはいかがでしょうか?

👉【経験談あり】自然素材の家で後悔する人の特徴と回避ポイントとは?

この記事では、実際の経験談を交えながら、自然素材の家で後悔しやすい人の特徴と、その回避ポイントを具体的に解説します。

窓枠に相性が良い塗装とは

無垢材の窓枠を塗装する際、ウレタン塗装では木の特性を十分に活かすことができません。木は空気中の水分を吸収・放出しながら呼吸し、室内の湿度を調節する役割を持っています。

しかし、ウレタン塗料や油性塗料で表面に塗膜を作ってしまうと、木が呼吸できなくなり、調湿機能が怖れてしまいます。

ウレタン塗装・油性塗装の特徴

✅メリット

- 塗膜ができるため、光沢が出て撥水性が高い

- 表面が保護されるため、メンテナンスの頻度が少なくなる

❌デメリット

- 木の表面を塗膜で見るため、木材本来の質感や柔らかさが失われる

- 硬くて冷たくなる

- 経年劣化で塗膜が剥がれ、めくれてくることがある

- 傷がつくと白く目立ち、簡単には修理できない(専門の修理が必要)

- DIYで塗装できますが、ムラになりやすい

オイル塗装の特徴

✅メリット

- オイルが木材の内部に浸透し、木の呼吸を止めない

- 天然の油膜を木材表面に浸透させて木材を保護します。

- 木の調湿効果がそのまま維持される

- 本来の木材の肌触りを残せる(ナチュラルな仕上がり)

- メンテナンスが簡単で、自分で塗り直しができる(DIYに最適)

❌デメリット

- 塗装ウレタンに比べて、撥水性が低いため定期的なメンテナンスが必要

窓枠に最適な塗装は「オイル塗装」

窓枠には、木の呼吸を止めずに調湿効果も維持できる「オイル塗装」が最適です。オイル塗装なら木の肌触りもそのまま残ります。DIYでも塗りやすく、美しく仕上げることができます。無垢材の魅力を最大限に活かすためにも、窓枠には塗装オイルを選ぶことをおすすめします。

窓枠を綺麗に保つためのメンテナンス方法とは?

窓枠を綺麗に保つためには、どんな素材を使っていても、日々のメンテナンスが重要です。

●無垢材・シート建材のどちらにも共通するお手入れ方法

- 掃除機でホコリを吸い取る

- 乾いた柔らかい布でから拭き

- ホウキやホコリ取りモップでホコリを落とす

汚れがついた場合は、水を硬く絞った柔らかい布で水拭きします。それでも落ちない場合は、中性洗剤を薄めて硬くしぼった柔らかい布で拭くと効果的です。

シート建材、無垢板、どちらの素材でも水に濡れたらしっかり拭き取り、水を残さないことが大事です。

「無垢材」のメンテナンスの注意点

- オイルが塗布されている無垢材は、水拭きをすると塗装が落ちる場合があるので注意が必要です

- カラーオイル塗装の場合、水拭きだと色が落ちやすいので乾いた布で拭いてください

- ホコリ取りモップを使う場合、油分を含む薬剤が染み込ませてある場合がありますので、窓枠の上に放置したりすると油シミが付く事もありますので注意が必要です

無垢材はお手入れが難しいと思われがちですが、基本的な日常のメンテナンスはシート建材と同じです。

無垢材の傷消しとオイル塗装のメンテナンス方法

無垢材の手入れで難しいのは、傷の処理やオイルの再塗装です。

窓枠の傷を消す方法

窓枠は頻繁に傷が付く場所ではありませんが、万が一傷がついた場合でも簡単な方法で修復可能です。

浅い傷の場合(削って補修)

1.粗めの紙やすり(#150程度)で傷周囲を削る

- 木目に沿って削っていきますと、仕上がりが綺麗になります。

2.細かい紙やすり(#240程度)で仕上げる

- 表面を滑らかに整えます。

3.仕上げにオイル塗装を丁寧に塗る

- オイルを塗ることで、木の質感が戻り、美しく仕上がる。

まずは粗めの紙ヤスリ150番くらいで削っていきます。引っかいて掘れてしまった傷のまわりを削り、深く掘れたところまで削りながら平らにしていきます。木目に沿って削った方が綺麗に仕上がります。

傷のところだけを削ると、傷は消えますが傷のところだけ凹んだ状態になってしまいす。傷のまわりを削ることで全体的に滑らかで平らにすることができます。

次に、削った表面を目の細かいヤスリで削っていきます。240番くらいの紙やすりを使います。ゴシゴシゴシゴシ……傷の深さにもよりますが10分ぐらい削り続けます。

ここまでの作業で終わりでも良いですが、耐水ペーパーで仕上げをすると傷がどこにあったのかさえ分からなくなります。

傷が消えて滑らかになったら最後に、オイル塗装をします。

凹み傷の場合(膨張させて補修)

- 傷の部分に水を垂らす

- 濡らした布をあて、アイロンで熱を加える

- 木が膨張して傷が目立たなくなる。

- 仕上げにオイル塗装を丁寧に塗る

凹み傷の場合は水をかけてアイロンで熱を加えることで凹んだ木が膨張して傷が目立たなくなります。

オイル塗装の再塗装方法

無垢材へのオイル塗装なら素人でも「簡単に綺麗に」塗装ができます。オイルの再塗装は塗装してある窓枠の上からでも塗装することができます。

オイル塗装の手順

- 塗装道具を準備する

- オイル塗料(例:アールジェイの自然塗料「いろは」)

- ウエス(布や古いタオル、Tシャツなど)

- 紙やすり(#120~180)

- 刷毛

- マスキングテープ

- 手袋・新聞紙・小分け用のカップ

- 掃除をする

- 塗装する窓枠のホコリやゴミを取り除く。

- 乾いた布で、から拭きをする。

- 養生をする

- 塗装部分をしない(壁・サッシ・床)をマスキングテープや新聞紙で保護する。

- オイルを塗る

- オイル塗料を撹拌し、カップに少量移します。

(顔料が下に溜まっているのでしっかりと撹拌しましょう。) - ブラシ毛で繰り返し塗り続ける

(厚塗りはムラの原因になるので薄く薄~く塗っていきます。塗りながら木部に浸透させて下さい。) - 浸透しきらなかった余分な塗料は約20分以内にウエスなどを使って拭き取ります。

- 均一に仕上げるため、色ムラにならないように拭きながら調整します。

- オイル塗料を撹拌し、カップに少量移します。

- 乾かす

- しっかり乾燥させたら完了!

- 塗装が濃くなりすぎる場合は、古い塗装はサンドペーパーで削ってから塗装する。

塗装状態によっては色が濃くなりすぎる場合がありますので、古い塗装はサンドペーパーで削ってから塗装したほうが綺麗に仕上がります。

我が家はアールジェイの自然塗料「いろは」を窓枠に使っています。自然塗料「いろは」は国産の健康に配慮した自然塗料で、日本古来の天然顔料「ベンガラ」から色を作っていて白色でも綺麗に塗装できます。

窓枠を楽しむ工夫

直射日光が強く当たる窓枠は、日よけ対策をすることで木材の劣化を防げます。

- 窓の外側にサンシェードやすだれを設置

- 紫外線による色あせを防ぐため、UVカット機能のあるオイル塗装を選ぶ

シート建材でも木材でも日々のお手入れは変わりません。木材の窓枠に深い傷が入った場合の傷消しは少し難しいですが、簡単な傷なら誰でも消すことができます。オイル塗装も誰でも簡単に綺麗に仕上がります。

木材は自分でDIYができるので、楽しく綺麗に維持できます。

まとめ

✅日常の手入れのおはシンプル!

- 乾いた布でから拭き

- 水拭きする場合はハードコンタクト

- ホコリ取りモップの油分に注意

✅傷の補修も簡単!

- 浅い傷 → 紙やすりで削る&オイル塗装

- 凹み傷 → アイロンの熱で膨らむ

✅オイル塗装はDIYで簡単!

- 5つの手順で誰でも綺麗に仕上げられる

✅日よけ対策で窓枠を長持ちさせる

シート建材も木材も、日々の手入れは基本的に同じ。

でも、無垢材はDIYで再塗装ができるため、美しい状態を長く維持することができます。

傷みやすいところは木材にすることをオススメします。窓枠や床板や玄関框がとくに傷が付きやすいところです。簡単には交換ができず、交換する場合は大がかりな工事になります。

私の家は、寝室の窓枠は1週間に1度掃除掛けをしていますが、他のところは2か月に1度くらいのペースで掃除をしています。オイル塗装をしておけばメンテナンスもほとんどすることはありません。我が家の窓枠は塗装して6年はそのまま維持できています。

木材は月日が経つにつれて色味が深くなり、経年美からなる艶を楽しむことができるのが木材と一緒に暮らす醍醐味です。

木の窓枠は、自分の手で手入れしながら「育てる」感覚で楽しめます。

正しいメンテナンスをしながら、木のある暮らしを楽しみましょう!

次に読むと役立つ関連記事

- 「無垢建具」の最強メーカー3選!長持ちする選び方とおすすめポイント!【材木屋のプロが教える】

無垢建具のメリットとデメリットを解説し、材木屋のプロが厳選したテイストの異なるおすすめの無垢建具メーカー3社をご紹介します。 - インテリアに合わせた無垢フローリング/床材の種類を材木のプロが徹底解説!

材木のプロが厳選した、インテリアが格好良くなる無垢フローリングを、家のテイスト別にご紹介します。 - 室内ドアでおしゃれなメーカーを選ぶポイントを解説!木製建具と建材建具の違いや特徴とは?

建材建具の耐久性とメンテナンス性に焦点を当て、失敗しないメーカー選びのポイントをご紹介します。

窓枠について一緒に語りませんか?窓枠についての質問はX(Twitter)で DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント